《静·安》创刊于2021年,季刊。静安区作家协会和静安区图书馆联合主办,由诺贝尔文学奖获得者莫言题写刊名。既有名家之作、经典回顾,也刊登会员的优秀作品,旨在将文学情怀与静安的城市抒写相结合,彰显静安更具鲜明个性的文化软实力。

如何让我们的孩子感受乡土之美

文/卢璐

初冬,果实挂满枝头的柿子树,叶子刚刚转黄的樱树,收获之后正在晾晒的豆子们,苏南地区常见的瓦房和小院,竹编的各式器物……

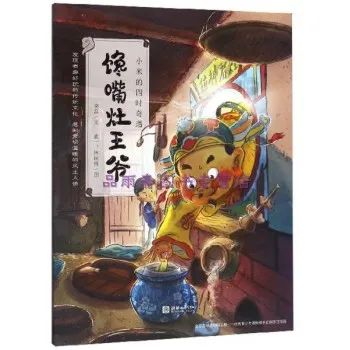

这是传统文化原创绘本《馋嘴灶王爷》翻开第一页的画面。

《馋嘴灶王爷》是《游侠小米的中国奇遇》十二本绘本中的一本。整套绘本以时间为线索,将自然物候、习俗风物和历史文学融汇在一个名叫小米姑娘的冒险故事中。这套绘本发端于2012年,当时为了给上海嘉定区的近20所民办外来务工人员子女学校(现在上海的这些孩子已经并入公立学校就读)提供乡土课程而编绘。这套乡土课程至今迭代了4代,从上海市郊走向全国26个省市300多个教学点的数十万乡镇儿童。而绘本在使用中逐渐被大众和出版圈所知,在2017年由朝华出版社出版第一版8本的版本,2019年完成全部12本出版第二版,2023年由磨铁印发第三版,从乡镇走向了城市。我们的小团队孵化出了一个专注于本土体裁的原创儿童文学工作室,我则继续从事公益乡土美育工作。

遥想2007年,我在伦敦进修身体剧场。一日,老师让我们找一首家乡民歌转作练习用。那晚我失眠了,搜遍了记忆都没能找到那首“家乡的歌”。第二日,我只好用“著名”的《茉莉花》充数。剧场里,挪威的同学、希腊的同学、英国的同学、日本的同学都吟唱着自己的歌,他们的声音、身体、记忆、情感还有灵魂在那时那刻形成了一个美妙的场域,而我如孤魂野鬼般在一旁飘飘荡荡。我开始思考,如果我不知道自己所来处的文化,我能创造些什么?毕业后我回到了国内,想找到问题的答案。很快,我遇到了不少和我有同样疑问的伙伴。这就是禾邻社的由来。其实答案已在我们的心中——我们相信与自己的文化连接才会有真正的创造力。随后而来的问题才是最难的,我们的文化到底是什么?怎样习得?又怎样转化为创造力?

让我们还是以本文开头的《馋嘴灶王爷》为例。这本绘本采用了彩色水墨动画的画面语言,故事并没有直接选用老的传说故事,而是将灶王爷融入现代的日常生活。因此,无论是故事还是画面都充满了生动的细节。在故事开头,小米同父母及外婆在院子里做着家务聊天,图中丰富的细节展现了初冬江南农村的自然风物。往下一页页翻看,灶神为了吃到外婆腌制的咸菜,悄悄跟着小米去菜园摘菜,暗中出手相助、躲在屋顶偷看大家洗菜晒菜、为了救掉在缸里的小米打破了腌菜缸、以为打破腌菜缸吃不成咸菜嚎啕大哭、缸补好后悠然自得地在房顶上看着小米一家腌咸菜、最后偷偷从灶台上溜出来偷吃咸菜……学生跟随好玩的灶神和小米一路了解了冬天江南的水果蔬菜和腌制过程,见识了补缸的手艺,体会到腌咸菜背后浓浓的乡愁亲情。

让孩子们感受“本土”文化之美,首要关键是审美。审美在语言之先逻辑之前。简单说就是以何为美:遇落英缤纷是否目生留恋?见黛瓦白墙是否心有所动?捧青瓷苏绣是否爱不释手?听夸父逐日、哪吒闹海是否津津有味?诵唐诗宋词是否唇齿生香……这些个说不透摸不着的好恶,教也教不来,若强着来,怕是常得出反的结果,只好如春风化雨润物细无声。因此,不需要耳提面命孩童们记诵传统知识点,只需领着儿童少年以轻松愉悦的身心神游历史文化之中,护着他们天生好奇的双目在生活周遭左顾右盼,以敏感的天性发现不同寻常,以好奇之心追寻,以能动之手模仿创造。乡土美育不是为了固守老旧,而是为了让孩子们体会其形成和流变的脉动,吸收其生生不息的能量,从古往今来和生活周遭获取创造的自信及力量。

尽管《游侠小米的中国奇遇》的缘起是教育功用,但是在一开始我们就确立了一个创作前提——孩子们即使没有成人的教导,都能被有趣的故事吸引,通过阅读绘本感受本土之美,并产生主动探究传统文化的兴趣。因此,创作团队虽然考据了大量文献资料并且多次实地采风,但是正文没有直接抛出任何知识点。所有传统文化的知识点都被揉进了故事和画面中,只是在文后由故事角色顺着故事情节展现几个有延展性、适合儿童独立探究的知识。

小米的四时节令课程目前有3个版本:基础版-美育视频课、升级版-跨学科创作课以及地方特色版。

基础版课程是一套制作完整的12课时视频课,每个课时的前半部分是阅读导赏,后半部分则是从每本绘本中选取一个美学要素作为创作主题。例如《馋嘴灶王爷》故事里的秋收冬藏涉及时间流转和色泽变化,选取了时间和色彩主题,让孩子们用画笔将自己观察和感受到的一年四季或者一天日夜的色彩记录下来。这套课程简单易操作,注重审美体验和感受表达。

跨学科创作课则复杂很多,每本绘本对应着4个主题(阅读表达、自然物候、风俗手艺、历史文学)3个学习阶段(探究采风、探索实践、展示交流)共12个模块的课程教案。我们鼓励老师从个人兴趣能力和学生学情出发,结合本地文化风俗资源,选择一到两个主题开展课程。

还是以《馋嘴灶王爷》为例,有两种课程使用方法更受孩子们欢迎。

第一种是从孩子们对灶神的喜爱出发,结合阅读表达和历史文学的6堂课,老师和孩子们一起演灶神、聊灶神、画灶神。有一位外地老师因为想起了母亲叮嘱她小年回家祭灶神的事,和原乡来自全国各地的学生们发现了好多好多不同的习俗,孩子们第一次知道了一起上了两年学的同学都来自哪里,第一次知道了地方差异,第一次和别人聊起离开家乡的忧伤。

第二种是从孩子们最爱的“食物”出发,选了自然物候的蔬菜观察记录和习俗风物一共4堂课。有一个学校的老师带着孩子们花了一个多月的时间,从选菜摘菜、洗菜晒菜、切菜腌菜到开坛品尝,一步一步体验,学生们从热切的好奇到自觉地组织起来轮值晒菜收菜观察腌制过程的变化,最后绘制了腌咸菜的流程图,达成了从学习一个知识点到在一件事的实践中自我学习的转变。

地方版课程则是由全国各地的老师在教研专家的支持下,以绘本为出发点,结合本地的本土人情和个人专业设计全新的课程。在北京郊区给流动儿童上课的社工王老师,将戏剧教育和绘本相结合,让来自全国各地的孩子在戏剧表演中探讨生活环境突变带来的文化隔阂,在理解文化多元性的同时提升自信心。同样聚焦于文化多样性的还有来自云南勐库的支教老师方老师,她带着孩子们走村访寨,用影像和诗歌来记录不同民族的节日风俗。

距离游侠小米和小读者们一起经历四季时光体验风土人情,已经13年过去了,小米通过绘本成为了全国几十万孩子的朋友。不仅如此,我们的原创绘本开设了民间想象力系列、非遗传家系列、田埂童年系列、珍惜动物科普系列等。我们的乡土美育也越来越丰富多样,和平遥古城的孩子们一起做动画、和滇金丝猴自然保护区的孩子们一起设计生态游戏……

乡土美育是鲜活而热烈的,跨越了学科界限,存在在孩子们的身边。孩子们无论身处城市还是乡村,只要用旺盛的好奇心打量世界、打量生活,便会惊喜地发现:原来万物相连,事事有趣。

(原文刊于《静·安》2025年夏季号)

注:图片来自网络,如有侵权请联系删除

作者简介

卢璐,非营利艺术机构禾邻社、儿童文学原创工作室一勺文化联合创始人,银杏伙伴,公共艺术策展人,绘本写作者,美育工作者。曾任上海视觉艺术学院公共艺术与管理专业客座讲师、同济大学创意设计学院多媒体设计专业客座讲师,贵州省文化厅艺术研究所傩戏研究邀约学者。受邀作为驻地策展人参与温哥华双年展、亚洲小剧场新势力联合展演参展导演。著有绘本《旋转吧玉娃》《吧咕和神象山》《最后的百鸟羽衣》等。

扫码关注我们

静安区作家协会

微信号|jaqzjxh

投稿邮箱:jaqzjxh@126.com

《静·安》新媒体编辑部

主编:殷健灵

执行主编:崖丽娟

编辑:陈晨 李亚君 于洁