《静·安》创刊于2021年,季刊。静安区作家协会和静安区图书馆联合主办,由诺贝尔文学奖获得者莫言题写刊名。既有名家之作、经典回顾,也刊登会员的优秀作品,旨在将文学情怀与静安的城市抒写相结合,彰显静安更具鲜明个性的文化软实力。

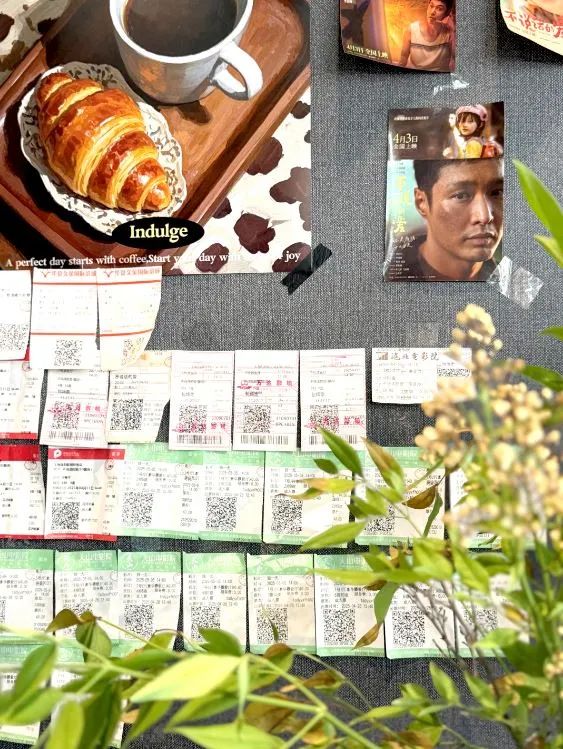

咖啡店:人生小剧场

严柳晴/文

董春洁/摄影

编者按:严柳晴的散文《咖啡店:人生小剧场》是应2025上海(静安)世界咖啡文化节而作的,描绘了一张静安各色咖啡馆的导览图,更是以咖啡馆为独特背景和载体,探讨其中浓缩的人生百态和城市文化密码。在上海的肌理里,咖啡馆是一方微缩的舞台,一方氤氲着咖啡香气的“人生小剧场”。这里,上演着相遇与别离,低语与沉思,寻常日子里的暗涌与顿悟。正如文中所言,“人生的转折,不是一个漫长的故事,一杯咖啡的时间就足够”——某个午后临窗的座位,一次偶然的聆听,都可能成为命运悄然转向的节点。跟随作者的笔调走进静安区的一间间咖啡馆:静安别墅后门的咖啡馆,张园的咖啡馆,张爱玲公寓下的千彩书坊咖啡店,苏州河畔的“A.C日咖夜酒”……咖啡店剧场里,人生故事悄然开合,个体命运在袅袅热气中短暂交汇而又永恒流转。

人生的转折,不是一个漫长的故事,一杯咖啡的时间就够了。

剧场里的两个主人公,坐下喝咖啡,勺子碰壁的叮当声。谈话在小心试探中开始,像蹚过一条不知深浅的河水。故事走出了支线,穿休闲西装的人们,把咖啡店当作公司以外的“第二办公室”,八卦和野心交替上演,结果出现办公室水门事件,店和店比邻,隔墙有耳。

在很长一段时间里,咖啡是上海中产生活的象征。上世纪90年代的电视剧《婆婆媳妇小姑》里,小姑子吐槽抠搜的哥嫂,“那两个喝红茶咖啡的人,连生活费都交不出来。”

早些年上海人喜欢做白领,特别是在外资企业上班,上班间隙,落地玻璃窗里喝咖啡,就是相当理想的生活了。南京西路的小白领,白天买咖啡,夜里看电影。有时候在店里吃晚餐,咖啡店窗外是街景,凯司令的大玻璃窗,雷雨后吹过一阵清爽的风。在电视剧里,小情侣吵架在咖啡店聊谈分手,一言不合,一杯咖啡泼过去。路过的阿姨看到了,哦哟,一口气就泼掉三十块,不会省点钞票,点一杯开水或者豆浆吗?

我在南京西路遇到一位老同学,她实现了上海人的职业理想的第一步,在南京西路的中信泰富当小白领,我们的工作单位隔了一条马路,经常在一家街角咖啡店碰见。她的公司里都叫英文名字,一家公司,大约有三十六个杰克,二十五个杰克森,二十个莉莉,十几个凯西,她的英文名字叫凯西,工牌上的名字是凯西17。年轻人的职业想象就像一个广告片:一个标准的办公室小姐,在写字楼里上班,高跟皮鞋一路敲地板。早上一手拎西装外套,一手是杯咖啡。大多数人的职业梦是相似的,上班的地方在类似南京西路的商务楼里,三年一跳,在这层层的楼宇里平步青云。

在南京西路的静安别墅后门,咖啡店开在一排小房子里。在店里一坐下,凯西开播白领的职场剧:难弄的HR叫辛西亚,平时鼻孔向上,看到老板就像只金毛犬。在小白领的外资公司里,有上千号人,还在不停地招聘,面试现场如同海选妃子,街上显眼的大屏幕上有招聘广告“就等你来”!经过好几轮面试层层遴选,入职的员工觉得荣幸备至。入职后,公司给员工拍职业照,凯西穿衬衫西装,摄影师要求双手一插,坐在落地玻璃窗的咖啡座前。

我在南京西路附近的报社里做记者,一天采访完,秋冬天的傍晚时分赶回,已是夜幕四合。晚上找一家咖啡店坐下工作,写稿之外,在网上找故事。有天看到一个新题材,发帖者说自己是一位大副,航行过马里奥海沟,在荒岛上漂流,养了一只猫,后来被救生船搭救上岸。我约这位“大副”到中信泰富里的咖啡馆相见,满心期待这是一个类似海贼王的故事。结果,眼前的这位大副是个中年胖子。他告诉我,他只是小白领,上班摸鱼写作,网上写的东西都是虚构的。平日里上班太无聊,幻想生活有一个全然不同的平行世界。

胖子说得有道理。在南京西路的那头,我的老同学就是我的平行世界。

小白领的职场,是从咖啡社交开始的。小白领的老板,携一行随从到南京西路恒隆广场谈生意。他的老板对手下讲,凯西,记牢,对方公司的王总,是喝拿铁的,美式,李小姐,千万不能搞错。

小白领的头有点昏,左手一杯美式,右手一杯澳白,偏偏王总从右手边走过来,咖啡差点洒出来。

小白领的世界里流行一本书,叫作《杜拉拉升职记》。凯西17的职场剧,一直卡在同一幕:一位升不了职的杜拉拉。我和凯西17,每周五晚上约一次咖啡,她的故事里鸡毛横飞:给老板熬鸡汤的马屁精乔治,和办公室里的鼻孔会冒烟的辛西亚。酒店里接待过总部来的外喝咖啡,发现只能讲中英文夹生饭。老板面色难看,要求销售部门再招聘时,全部换成留学生,让凯西瑟瑟发抖。

那时节,是互联网投资热潮,所谓“猪也能飞上天”的时候。咖啡店里每天都是“梦想在敲门”:这边谈升职加薪,那边谈猎头挖人,邻座谈商业项目,数字都是八位数起步。邻座的男人挺括的英伦风背心,打扮得像老上海的“小开”,大聊商业模式、融资、赛、选手。有猎头在咖啡店里候选人,开出条条框框:体面一点的外资企业门面岗位,“海龟”是必要的招聘条件。凯西摆下咖啡杯说,以后星期五,不瞎聊天了,她准备到另一家咖啡店去,那边有英文角,她想找外国人练英语。

凯西17没有在英文角里碰到什么英文教练,却遇到一位男友,喝完咖啡,逛马路。咖啡空间从职场延伸到了街头。男友谈得不了了之,陪伴的角色仍然换成了我。后来才知道,荡马路换了一个名字,叫做Citywalk。

不管是逛马路,还是Citywalk,它都潜藏了一种“随遇而安”:人生的剧场是可以移动的,咖啡店之间,就能串起一条Citywalk的路线,从静安寺走到常德路,张爱玲公寓下的千彩书坊咖啡店,再步行到小白领云集的中信泰富、恒隆广场、南阳路的小径上常有小店,然后走到南京西路凯司令蛋糕店一楼,初春的微寒里,喝一杯热咖啡避雨。在夏天的暴雨天后,看到远方的闪电劈开天空,半晌雨停了,栀子花老太太的篮子里有清香,大落地窗里满屏的梧桐叶子。

有时Citywalk的路线是从吴江路路口出发,再往东,到青海路的上海电视台串门,青海路上的小咖啡店坐坐,在店里被同行拦住做街头采访。外文频道的记者,话筒提到面前:你觉得手机支付会改变人的生活吗?那是2014年,移动支付时代拉开序幕。街上的流浪歌手在吉他盒子上贴出了二维码。社交媒体的涌入,改变了人们的职业和生活。

咖啡店剧场里,人生故事的走向发生了改变,我在静安的咖啡店约过许多采访,看到生命的故事如洪流。许多年过去了,还会记得在哪个座位上的是谁,这个人的气息是什么。

我在张园对面的咖啡店见过一位法国朋友,见面就掏出一台笔记本电脑说:“这是中国的皮影戏,你看过吗?”他把中国的IP做成光影展,并推荐到世界各地的展馆里。当凯西17在做一个外资小白领的时候,法国朋友在家乡的小镇里知道了中国。他悉数中国文化如何让他痴迷,从小就热爱中国,瑰丽的中国文化沉醉。当他成年后,负笈千里奔赴而来,在中国求学创业。他在言语里,是被机遇垂青的春风得意:“这么美妙的文化,要走遍世界。”

在张园附近的咖啡店里,我还曾经和一位演员朋友在这里见面。她曾经是一位投资公司的白领,上班卷出天际。有一日,她忽然发现,这份工作竟然是毫无意义的。她开始构思她的作品。当她开始创作,和生活的一切碰撞都能被写进故事里,这样的经历让她兴奋。

她被人说强势,并且友善地提醒,“人们不喜欢强势的女人。”我说,也许有可能,上海人喜欢优雅,喜欢慢悠悠地喝完一杯咖啡的女人。她起身了,她说,我要把这一段变成脱口秀的故事。在喝完一杯咖啡从陕西北路夜归的路上,这位强势的小姐在夜马路上加快了脚步,挤出时间处理文稿,她还飞速地下了一个决心:把早上的时间留出来工作,那样每天多获得一个上午。一个月后,我在综艺节目上看到她,她不服输的样子被人喜欢。她是人生舞台上自律果敢的女王。原来,上海的叙事里,不只是啜饮咖啡的闲暇小女人,要强女性的故事也很好看。

剧场里并不只是高光时刻,它又是日常,在最近的十年里,小白领跳了几次槽,慢慢做到了高管。她早就穿上了高跟皮鞋,提一个曾经买不起的爱马仕,又好像从未变成这样的人。时光进了深山里的隧道,留下空而无当的回声。曾经杜拉拉的梦想不重要了。凯西说,她想开一家咖啡店。

凯西一家都喜欢上海牌咖啡,家里爷爷在世的时候,自己提保温杯到街上的店里打咖啡。她的梦变了,她渴望的咖啡店空间,一个人,一只猫,不谈商业模式。店可以开在小马路上、居民区楼下,让爷爷一样的老伯伯、小阿姨们过来晒晒太阳。我们找到陕西北路康宝蓝咖啡店,店面一扇小窗,像小时候的烟纸店,广告招牌悬挂在窗口,交流和取货,都在一个长方形的窗口来往,咖啡递出,如同密室里探出的一份礼物。康宝蓝咖啡,底层咖啡是苦的,上面覆盖一层奶油,像一座小型的火山,那一杯捧在手里,顿觉人生小满。

静安的一些咖啡店,本身就是角色云集的剧场。在静安苏州河畔有家明星店,名字却平常,名叫“A.C日咖夜酒”。这是一家“无声”的店,从咖啡师、调酒师到店员,全部由听障人士担任,顾客用手写板、手机打字、手语翻译等方式和店主交流。店主也是一位听障人士,姓杨,大家喊她杨姐。大约20年前,她是春晚节目《千手观音》的主演,在店里面贴着千手观音的照片,好像昨天还在光鲜的舞台上,今天就穿越到现实世界里,还能随时找得到她们。

听障人士的世界,并不是无声的。他们半夜呼朋引伴一同看球,做演出、学洗车,学咖啡制作。杨姐和她的合伙人,平时还兼着做法律顾问,“要为自己的兄弟姐妹挺身而出啊”。小店还有一个“云上社区”,是一个微信群,约四百多人,包括听障人士群体、游客、媒体记者。自媒体的大V们不仅在线上关心店里动态,还会在门口等着故事。听障人士的世界很小,一个熟人小圈子,在这个咖啡店都能找到。你可能想不到,听障人士中人才辈出,舞蹈演员、纪录片导演、手语翻译员,还有第一批出租车司机、咖啡师……杨姐会把自己的孩子带到店里看看:比我们辛苦的人真多,可他们还在努力生活。

石门二路的极客空间里,有一家夫妻开的咖啡店,先生叫老李,妻子名七月,40多岁创业,曾经是公司的白领。他们新手上路做咖啡,对此中门道一无所知,一位开咖啡店的前辈大哥,带着大饼油条晃到他们店里,告诉他们营商的细节:什么杯盖不漏水,什么豆子好卖,带他们新手上路。都说做生意像搓麻将,盯住上家、看紧下家、防着对家。老李此时才知道,强者都是善于分享的。在他们的咖啡杯上,吊上一张挂牌:人生,从来没有太晚的开始。他们头一家店“七月的咖啡”生存下来,现在已经开出了第三家店。当从外卖单里看到这个故事的人,循着卡片找到店里来,看普通人怎么开垦出自己的一方天地。

眼下的咖啡店里,很难见到找风口、找投资的大时代了,咖啡店藏着一年四季、白天夜里、街头巷尾里小乐子。汶水路地铁站附近的咖啡店Nana,是一家菜场里面的咖啡店,店面烟纸店大小,周身漆成了油绿色。对这种油绿色凯西很熟悉,正是小时候居住工人新村家里、铁窗和阳台门的颜色,店里还有一台老式的缝纫机。此时此地的凯西们,不像前些年一样醉心于在赛道上争分夺秒,而会享受小日子,准备好一天的小菜,喝一杯咖啡放松自己,他们在城市的纹路里,融进柴米油盐。

在和凯西17找店面的路上,我们在常德路昌平路路口,找到一家咖啡店,名叫“过好小日子”,这店名,就是凯西想说的话。咖啡店是鹅黄暖色调,在一个平常的工作日,数字游民推门而入,咖啡店是他的办公室;午后两位小姐妹结伴而入,挑落地窗边的座位,盘腿而坐。店铺在街道的转角,落地玻璃窗上有贴花。多年前凯西入职资公司时,在落地窗边俯瞰车水马龙的大景象,咖啡店的落地窗外,是一个个小日子,骑着共享单车的年轻人,初夏慢悠悠的荡马路老夫妻,一条路上的街景尽收眼底,那里不是大笔资本下的宏大叙事,却有种凝聚起来的生活气象。

咖啡店展开的人生,可以是大蓝图,可以是小生活。店外的布景,也许风和日丽,也许在风里雨里,加班赶工的间隙里,咖啡杯见底时,窗外的路灯亮了,人们起身离开,把未说完的故事留在桌上。今天的剧场谢幕了,等明天,这里又会有新的角色登场——悲欢离合中的情侣、聚聚散散的生意合伙人、失意或是得意的作家,又在续写下一幕。

(原文刊于《静·安》2025年夏季号)

作者简介

严柳晴,85后,出生于上海;本职是商业分析师,业余写作;对形形色色的人充满兴趣,想将世间万事,都变成故事。

扫码关注我们

静安区作家协会

微信号|jaqzjxh

投稿邮箱:jaqzjxh@126.com

《静·安》新媒体编辑部

主编:殷健灵

执行主编:崖丽娟

编辑:陈晨 李亚君 姚静如