“春天往深处走的时候,严家淤大地上的春色越来越浓了,万物似乎都醒了。满眼都是密密麻麻的绿色,碧绿色,像翡翠,绿翡翠。密密麻麻的绿色被春天这根火柴点燃,燃烧着,漫漶着,似乎从未熄灭。”

1

春天的泥土是软的,柔软的,上面覆盖着一层杂草,一层碧绿碧绿的杂草,厚厚的杂草,像盖着一层厚厚的绿色的地毯。一连七八天下雨,泥土是湿润的,泥土中饱含着满满的水分,杂草中也饱含着满满的水汁,用手一拔,手上就沾满了汁液,新鲜的汁液。

栅栏边的野草长得严严实实的,过膝,过腰,有些地方长得和我身高差不多,绿油油的,阳光下,茎叶上反射着白光,茂盛,丰盈,一股青草的腥味向四周扩散。

青菜开着黄花,好看的黄花,有的已结籽,一排排的菜荚,鼓鼓的菜荚,像怀孕的少妇,青翠欲滴。走过去,我的身上会沾满黄色的花瓣,看到杂草中一丛洁白的萝卜花,细细的,点点的,忽闪忽闪的,白色的小花朵却很耀眼。

翻地,挖了沟,把杂草埋在沟里,把泥土翻过来,盖在杂草上面。翻地,其实是让泥土翻个面,让去年的泥土翻个身,和刚来的春天见个面。

我是一个完美主义者,整好的地棱角分明,搭好的四季豆架错落有致。似乎把自己真正投入到这个春天中,似乎和春天来一个真正的约会。

忽然想起,前几天读孟浩然的诗,如一股山间的清风,带来了清淡自然的诗风。读他的诗作,犹如在看一幅清雅的书画,沁人心脾,回味无穷。孟浩然和李白、王维、王昌龄都有交集,李白就很喜爱孟浩然,有诗云:“我爱孟夫子,风流天下闻。”孟浩然终身归隐,留下一段隐逸田园的生活佳话。

忽然传来一声鹁鸪的叫声,清脆,干净。鹁鸪:即斑鸠,羽毛黑褐色,天要下雨或刚晴的时候,常在树上咕咕地叫,也叫水鸪鸪。某些书中亦作“鹁姑”。宋·梅尧臣《送江阴佥判晁太祝》诗:“江田插秧鹁鸪雨,丝网得鱼云母鳞。”宋·陆游《东园晚兴》诗:“竹鸡群号似知雨,鹁鸪相唤还疑晴。”宋·薛季宣《闻鸠》诗:“新妇抱儿未归去,愧死鹁姑啼满园。”清·赵翼《淝水》诗:“何处遥天听鹤唳,鹁鸪声里晓耕云。”

鹁鸪,是严家淤最多也是最常见的鸟,鹁鸪的叫声一年四季都能听到,但在春天叫得最多、最密,听到的也最多。在严家淤无论是早晨、上午、下午,或者是黄昏,“啯啯——咕,啯啯——咕”的叫声从未停息,或者此起彼伏。

连着几天气温升高,昨天最高22℃,今日最高25℃,一点不像4月初的天气。草木的变化最为明显,黄瓜苗长出来了,楚楚动人,佛豆也开花了,开紫色的花,紫郁郁的让人爱怜,四季豆苗也长大了,马铃薯越发郁郁葱葱了。平常琐碎的生活似乎有了它们的点缀,有了鸟鸣声的陪伴,似乎能找到些许的安慰和欣慰。

2

昨夜一夜的春雨,紫藤花落满了一地。

菜地周围樟树的叶子也落满了一地。菜地上的草木,有些叶子上、叶子和茎的连接处还挂着露珠,显然不是露水,是昨夜的雨水,晶莹剔透,在风中微微晃动。

衢江的水是黄色的,浑,大。堤坝上路面坑坑洼洼的地方也积满了水,水也是黄色的,看不见水里的天空。前段时间刚刚发芽的构树林,多日不见,已叶片青青,青青一片。在春天,新生命的生长是挡不住的,也是无法阻挡的。

掀开塑料布,青豆苗长出来了,洁白的豆茎上顶着两瓣低着头的鹅黄色的豆瓣,豆瓣壁上粘着嫩黄的小叶,刚长出的小叶,像是偷偷地来到人间。豇豆的苗长得比青豆苗高,也是水嫩水嫩的,在风中摇晃。

移植了黄瓜苗,多余的黄瓜苗给了老徐和阿旺主人。给四季豆松了土,施了肥,四季豆长得很快,过几天要给它搭架了,很快就要爬藤了。

树丛中的鸟鸣声,此起彼伏,喧喧吵吵,叽叽喳喳,只有鹁鸪的叫声“啯啯——咕,啯啯——咕”脆,响,大,从树丛深处传来,坚定,有力,在我身边和四周回响。

春天往深处走的时候,严家淤大地上的春色越来越浓了,万物似乎都醒了。满眼都是密密麻麻的绿色,碧绿色,像翡翠,绿翡翠。密密麻麻的绿色被春天这根火柴点燃,燃烧着,漫漶着,似乎从未熄灭。

下午在严家淤挖了地,面对及腰高的野草,我觉得自己像《诗经》中说的在某条河边的劳动者。不同的是没有民歌或劳动号子,相同的是都伴有春风、鸟鸣和一种坚韧的东西,尤其在太阳下。而那些在衢江边的垂钓者是否也像《诗经》中说的在某条河边的垂钓者一样?

我们一直在向土地索取什么,却从不知道土地需要什么,我们大都步履匆匆,从来没有停下来的意思。一个工地忙完了,接着下一个工地,一个工程忙完了,接着下一个工程。但那些留在大地某一角某一片上的建筑垃圾,随着时间的流逝,我们是否听到大地表面的呼吸和大地深处的疼痛。

3

挖地时,在杂草丛中挖到一丛野生的薤。一股清香扑鼻而来,我把它移到栅栏边上。

薤是一种野菜,俗称野葱,我故乡的人叫“细毛葱”。薤是它的学名,西汉有一无名氏作的挽歌《薤露》:“薤上露,何易晞。露晞明朝更复落,人死一去何时归?”说出对死者的哀悼,诗以薤上的露水容易晒干起兴,写人生的短暂;又以露水干了明天还能再降落,反写人的一去难以回还。这首诗三、七言交替,歌词错落有致,变化多姿,感情缠绵舒缓,伤悲之情缓而令人叹息不已,因而打动人心。

薤多半长于山野田间的空旷处,比如:山丘、坟头、土堆、田塍、废旧的堤坝等等。薤集于上,披散着,像一丛丛蓬乱的头发,风一吹,作悲愁之声。古人大约多半是因此,将它与死人联系在一起了,于是薤就成为一种并不吉祥的野菜蔬,大多数人家并不愿意采食,似乎厌恶或忌讳它与死亡的联想。

也有乡人喜采其根茎而食,曰葱头白,大如独蒜,味如百合,多用盐醋腌渍而食,味酸而脆生,似有一股异样的清香味。

薤草叶子修长,披络如蓬草,春薤初露出土表三四寸,也有人割之,包薤叶饺子,据说味胜于葱韭饺子。而炒薤菜时,任油液翻滚,而薤叶绿意不多变,甚为奇哉!薤开紫色的花,叶老时食之,又如草般坚韧难咽。

以前,在乡下见过乡间殡葬过程,清晨,八个人抬着棺木往山上走,后面跟着一队身穿白衫缟素的家人,披麻戴孝,哭哭啼啼,表情哀恸。爆竹阵阵,唢呐呜咽,亡灵在纷飞的冥纸间叹息,在蜡烛与香火间低徊,及至棺落墓封碑立。下午,家人们绕墓后,似乎已不太悲痛,在新坟前,面对新土,纷纷脱掉缟衫,纷纷下山回家,晚上吃“殡坟饭”时,大多已有说有笑了。人之无情如斯,仿佛在演戏一般。

只有薤上之露,晶莹剔透,漫于野际,仿佛遥远的白色的灵境。只有薤花是星星点点的,迎风摇曳,似乎还有半点的人间哀伤之情。

在菜地不远处的空地上,长满着飞蓬草,野飞蓬。绿油油的飞蓬草,一簇簇,一片片,密密麻麻,有席卷之势,蔚为壮观。人为的种子,比如蔬菜的种子,长起来比较柔软,娇惯,锦衣玉食,养尊处优。而野生的草籽,比如野草,杂草,无人料理,浇灌,千辛万苦,却百炼成钢,长得粗犷,慓悍,蓬勃,野性。

野生的飞蓬草长得比人还高,野性的力量让人结舌,让人惊叹,让人敬畏。

飞蓬草分布广泛,是山野田头常见的野草,我故乡人叫“长毛头”。早些年乡人把飞蓬草的头折了当猪草,喂猪。飞蓬的头折了,又会长出来,折了,长,长了,折。不折不挠,绵绵不绝。野飞蓬却越长越多,越长越高。而飞蓬一词,读起来似有一番感慨之意。在汉字中,飞蓬一词有“野外飘零、身不由己”之意,蕴含着无奈、哀愁与悲叹。

在衢江畔的严家淤种菜,每天穿梭在严家淤的飞蓬草之间,久而久之,似乎也像一支野飞蓬,随风摇曳,身不由己了。

4

严家淤菜地上的树木,我大多数认识,榆树,枫杨树,樟树,构树,桂花树,都是大乔木。榆树树皮暗灰,褐色,粗糙,有纵沟裂;小枝柔软,有毛,色灰黄。榆树的果子,叫榆钱,可以食用,营养丰富。枫杨树在夏天会结一串一串像苍蝇一样的果子,也有说果子像金元宝,小小的金元宝,挂满枝条,我故乡人叫苍蝇树。樟树长得最高最大,枝繁叶茂,树身黑色或黄褐色,树皮紧,实,呈麻花状盘旋而上,像盔甲,坚硬,结实,树皮密密匝匝的,又像时间凝固的象形符号。

构树最多,构树又叫构,大都长在堤坝边。构树茎干较粗,黑褐色,表皮粗糙,呈圆柱形;叶子较大,呈椭圆形,边缘有锯齿,花朵较小,淡紫色,也可食用。构树的来历《酉阳杂俎》中有记载:“叶有瓣日楮,即叶之缺刻,叶有无缺刻是单株间的变异,今均称为构树。”我前天在衢江的堤坝上,看见有人在摘构树花吃。据《本草纲目》记载,构可以补肾清肝,主治疗肝肾不足、腰膝酸软、头晕目昏、水肿胀满等症状。

《诗经》中记载:“乐彼之园,爱有树膻。”可见在一千多年前,构便是一种蔬地野生的杂木。

构树下就是衢江,衢江不宽阔,波平浪静,江山港和常山港两股江水在双港口汇合处为上游(起始处)。衢江也不太有名,但越往下游,名声越大,流经沙湾时,江面宽,阔,浩瀚,著名的浮石潭,浮石古渡就在此处,宋朝的“铁面御史”,有“一琴一鹤”之称的赵抃就出生在沙湾。流经盈川时,江面更宽,更阔,渺渺一片,苍茫一片。

唐如意元年(692年)置盈川县,“初唐四杰”之一的杨炯曾在此做过县令。盈川自然风光优美,有盈川亭,盈川潭,丹崖峻峭,绿水青山,月夜泛舟,如游赤壁,因之,有小赤壁之称。衢江再往下游是:兰江,新安江,富春江,钱塘江,一段有一段的名字,一段比一段有名,直至没入东海,云蒸霞蔚,不知所终。

严家淤大地上的鸟类也有很多,衢江上有白鹭、大白鹭、中白鹭、牛背鹭、野鸭、翠鸟。衢江水天一色,波光荡漾,鹭鸟群栖,远眺白鹭栖息地,犹如梨花绽放,近观之,惊鸿如一片飞云。严家淤的草木中有黑翅长脚鹬、黑水鸡、金斑鸻、东方鸻、灰头麦鸡、雉鸡、鹁鸪、鹌鹑。树林中红嘴蓝鹊、棕头鸦雀、黑短脚鹎、画眉、灰树鹊、松鸦、灰喉山椒鸟、喜鹊、八哥、乌鸦等出没。它们有的我认识,有的我不认识。有的常见,有的不常见。不管常见或不常见,认识或不认识。在白天,它们的鸣叫声此起彼伏,一片喧哗,它们的每一片羽毛都闪耀着自由的光辉。

我在衢江中游泳,常看到白鹭,白鹭很美,很优雅,白衣翩翩,像古代穿长衫的公子,它们在水边驻足或起舞,起飞或落下是很常见到的。

我曾写过一首诗:《一只白鹭飞过衢江》,记下当时的场景:

它的倒影在江面上

漂浮,很轻很轻

像轻轻拂过的风

白鹭飞过的天空,也有过痕迹

我的目光曾被它抚摸

就像是在一个梦中

我曾用一根洁白的羽毛

轻拭着故乡

我永远不可能走进鸟儿的世界,它们的鸣叫声也永远不可能走进我的内心,鸣叫声从我耳边经过,像刮过一阵风一样,喧哗是他们的喧哗,宁静是我的宁静。

严家淤下面的隧道早已通车,恒大后面和严家淤岛相连接的临时搭的桥也完成了使命刚刚拆除,江面上还留有拆除后的痕迹,若隐若现。砍好毛竹竿回菜地,路上,风越吹越大,不像是春天的风,四周一片恍惚,整个严家淤好像也恍惚起来。

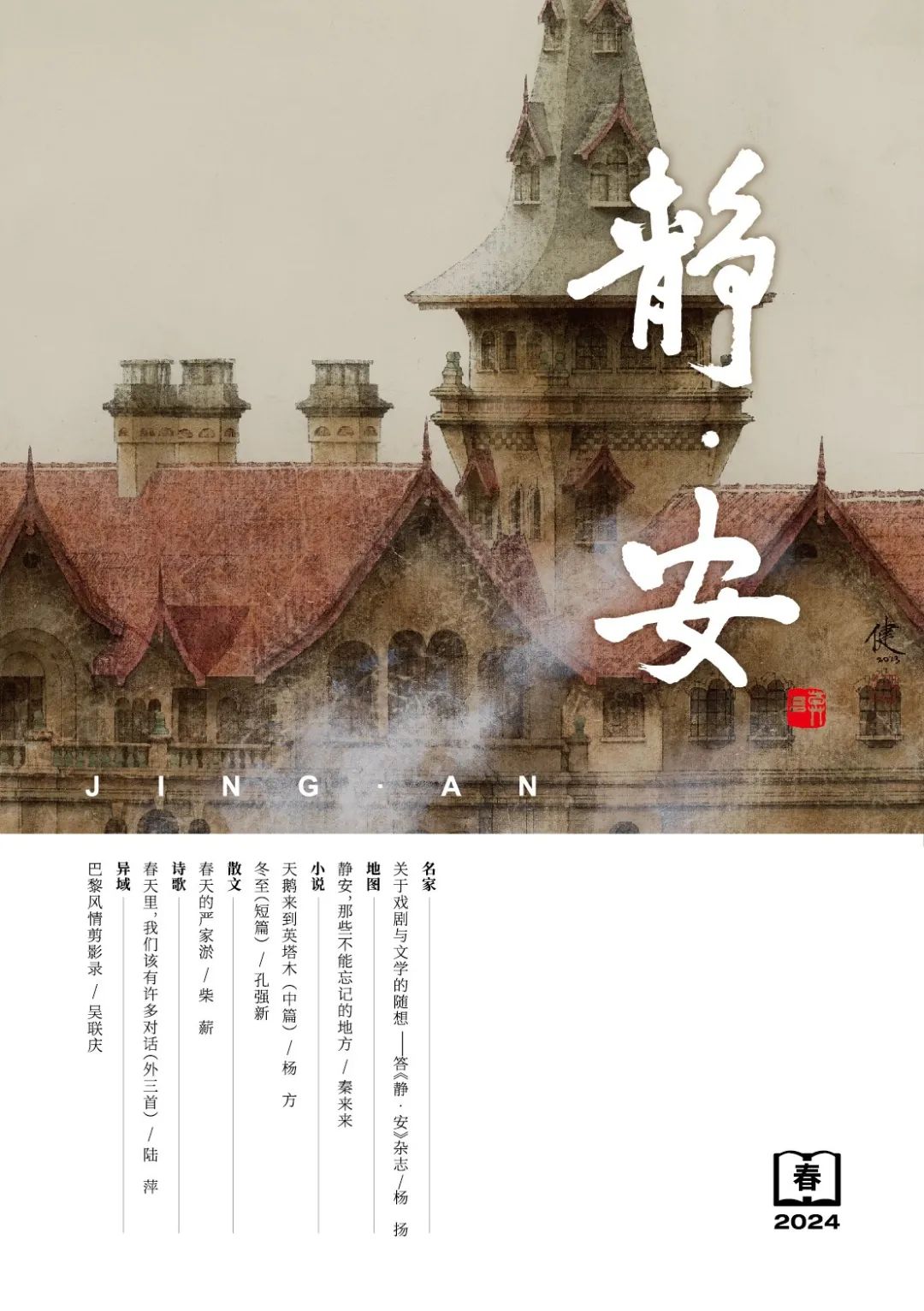

原文刊于《静·安》2024年春季号

(2024.VOL.10)

作者简介

柴薪,2000年鲁迅文学院作家研修班结业,中国作家协会会员。

著有长篇小说:《恍惚的风景》,散文集《行旅书》、《草木笺》《江南雨,天山情》,诗集《美的生长》(合集)自选诗集《月亮的背面》《鲸》。

曾获:首届三毛散文奖,首届中国徐霞客地学诗歌散文奖,第二届红棉文学奖,第二届上海诗歌节诗歌奖,首届南方诗歌奖等重要奖项。

扫码关注我们

静安区作家协会

微信号|jaqzjxh

投稿邮箱jaqzjxh@126.com