《静·安》创刊于2021年,季刊。静安区作家协会和静安区图书馆联合主办,由诺贝尔文学奖获得者莫言题写刊名。既有名家之作、经典回顾,也刊登会员的优秀作品,旨在将文学情怀与静安的城市抒写相结合,彰显静安更具鲜明个性的文化软实力。

“诗歌是生活,也是生命”

——“诗意天下 和而不同”

中法诗歌交流论坛记

编者按:3月21日是“国际诗歌日”。1999年,在巴黎举行的教科文组织第30次大会决定宣布3月21日为世界诗歌日,目的是为了推广诗歌这一优美文化形式的创作、阅读和出版。四分之一个世纪的年轮里,诗歌从未停止在文明的褶皱中生长——它曾穿过战火的硝烟、技术的轰鸣与人群的孤岛,最终以词语的根系将人类重新缝合。

联合国教科文组织设立这一节日时,曾将诗歌定义为“人类最后的共通语言”。在算法统治表达、隔阂垒成高墙的当下,我们更清晰地看见:诗歌不是答案,而是提问;不是彼岸,而是舟楫。二十多年来,这个伟大的传统一直在世界各地传承发扬,使诗歌艺术不再被视作一种过时的艺术,而是一种依然活跃于当下的在场的艺术,我们欣喜地看到,各种诗歌活动层出不穷,越来越多的人感受到诗歌艺术的魅力,感知并认识到诗歌的审美价值和意义。2024年12月3日 ,第九届上海国际诗歌交流论坛在静安区图书馆海关大楼圆满举行,中法两国诗歌界的众多杰出代表汇聚一堂,分享了法国诗人让·皮埃尔·西梅翁的中译诗集《诗的复活》以及华裔法籍诗人张如凌主编的《穿越诗歌的星空——60位中法诗人双语诗选》,并就“诗歌将拯救世界”这一主题进行了深入探讨。中法诗人的对谈碰撞印证着,诗歌始终在解构与重建的循环中,为世界保留呼吸的缝隙。

值此之际,我们推出专题“诗歌是生活,也是生命”——“诗意天下 和而不同”中法诗歌交流论坛记,以此呼应这个美好、浪漫而诗意的日子。

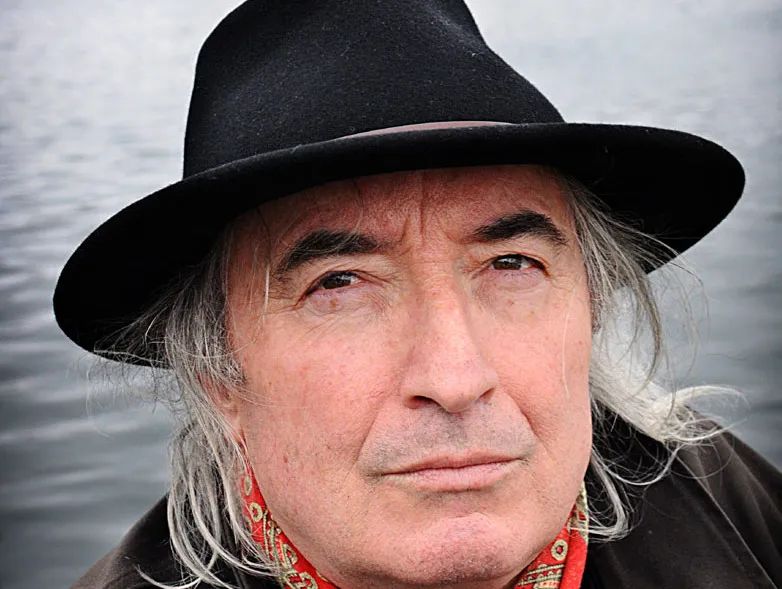

本次论坛星光熠熠,邀请了众多中法诗歌界的杰出代表。其中包括第九届上海国际诗歌节“金玉兰”奖获奖者、法国诗人让 - 皮埃尔·西梅翁,以及法国诗人塞尔日·佩、华裔法籍诗人张如凌、黎巴嫩裔法籍作家扎基·贝顿,还有中国诗人臧棣、西渡、蓝蓝,以及上海交通大学人文学院博士生导师姜丹丹。论坛由诗人、翻译家树才先生担任主持人,他引领各位嘉宾针对“中法”“他者”“在场”“诗歌将拯救世界”等主要内容展开讨论。

树才:首先,让我们祝贺两本书在中国正式出版。一本是“金玉兰”诗歌大奖得主让-皮埃尔·西梅翁的诗集《诗的复活》,这里的“复活”一词借用了耶稣复活的宗教意象,为诗集赋予了深刻的内涵。另一本诗集是由张如凌女士主编,精选了中法两国各30首诗歌佳作,中国诗歌的时间跨度从唐代直至现代,法国诗歌则是从中世纪至今。在此,我们向这两本诗集的出版表示热烈的祝贺。它们不仅是中法两国文化交流、文明碰撞的结晶,更是诗歌领域深入交流的切实成果。

其次,现场的每位诗人都值得做一场专题论坛进行深入分享,但由于时间有限,本次讨论将聚焦于“中法”这一核心主题。上海国际诗歌节自从开幕以来,西梅翁、塞尔日·佩等多位诗人都引用过法国天才诗人阿蒂尔·兰波的一句话“我是他者,我是另一个”。今天,就请诗人们分享关于他们个人的诗学理念、在诗歌写作中“他者”的角色,以及另一个“语言”是如何“在场”的。另外,在诗集《诗的复活》中有一句话“诗歌将拯救世界”。现场的每位诗人也可以就此发表自己的见解,探讨诗歌是否真的能拯救世界,以及这种拯救在何种意义上得以实现。

塞尔日·佩:诗歌从来不是对着一面镜子能做出来的。诗歌是打碎镜子才能跳出来的。我们只能通过碎了的镜子在地面的反射下看出来。掉在地上的玻璃碎片,似乎有一个影像点醒我。但是我们错了,实际上是一个使者瞧着我们、紧紧地拽着我们的胳膊。我是另一个,但不完全是另一个,我是两个人中的一个,为了相爱拥抱亲吻对方。就像今天,我来到此时此地,拥抱整个中国诗歌。

树才:下面有请中国女诗人蓝蓝。我们两人一起去过法兰西,她也有诗歌被翻译成法语,所以蓝蓝对法国诗歌有很深入的阅读、很深的热爱。我最近翻译的法国诗人勒内·夏尔新出版的诗集,还由蓝蓝专门写了评论,有请诗人蓝蓝。

蓝蓝:实际上我除了给法国诗人写过两篇文章,也给诗人菲利普·雅各泰和弗朗西斯·雅姆写过文章。我真的很喜欢法国的诗歌,也包括法国思想界的一些著作。第一次读到西梅翁先生的诗就是树才先生翻译的,当时刊印在一本杂志上,后来出版了一本书叫《致挚爱的女人关于死亡的信》。

树才:西梅翁先生是2021年度泸州老窖“1573国际诗歌奖”的得主,获得这个奖可以出版诗集,所以西梅翁先生的《致挚爱的女人关于死亡的信》由我翻译,四川人民出版社出版。只是稍有些遗憾,姜丹丹没有注意到我当时翻译的Jean-PierreSimeron的名字,是将中间Simeron翻译成美丽的“美”,把他变得更美。丹丹翻译为“梅”,大家要注意西梅翁先生在中国有两本诗集。

蓝蓝:我记得西梅翁先生的一句诗,由树才先生翻译“每一位死者身后,都有一个窟窿在语言中打开”。这大概就呼应了赵老师说的主题“诗的复活”,诗歌通过语言,在时光中、在不断的阅读中复活一个诗人的生命。就像今天,不同国家的诗人坐在一起交流,是基于我们之间的差异,而不是相同,正是因为差异才需要交流。我特别喜欢的法国诗人之间也是不同的,弗朗西斯·雅姆和塞尔日·佩完全不同,是两个极端的诗人。而菲利普·雅各泰具备他们两个人的特点,可他又是另外一种诗人。所以,在收获了西梅翁先生这本新诗集和张如凌女士主编的诗集后,我相信在座的诗人还会产生其他更新的诗。

树才:我看到西梅翁先生一直在沉思,让我们有请西梅翁先生聊聊“他者”。

让-皮埃尔·西梅翁:其实,我真正在乎的就是“他者”,正是因为“他者”我才投身于写作。诗歌是生活,也是生命,而生命每一刻都不同,这是我最经常关注的。人类也是,每一个人从这一刻到那一刻,从我到你都是一个“他者”,不断创造“他者”。每一首诗、每一个诗人的书写都是为了跳出自己、脱出自己、走向“他者”,和“他者”之间建立链接。当一个人念一首诗,比如我的诗,念的这首诗就变成了另外一首,所以我很喜欢别人念我的诗,我来听一听。我们和“他者”的相遇是通过“和”,而这个“和”是“爱”,通过“爱”,人才真正地相遇。

树才:今年,我和臧棣一起参加了巴黎国际书展,臧棣有一本诗集正在翻译成法语。他对巴黎的街道非常好奇,但是没有机会坐巴黎的地铁,就没有真正到过巴黎,有请他来聊一聊。

臧棣:大家上午好,法语诗歌在我年轻的时候、习诗的过程中起到过关键的作用。谁在写诗,写诗的主体是一个怎样的生命形象呢?夏尔·皮埃尔·波德莱尔曾讲过“诗人是云中的君王”,就他而言,生命中的那位诗人是高于现实的,像中国古典的“云中君”的位置,带着俯视的视角。在新诗写作过程中,从一开始就有关于是贵族在写诗还是平民在写诗,诗是贵族的还是平民的争论。在我80年代习诗的过程中,大部分当代诗人都认同诗人应该是普通人的身份。北大另外一个诗人海子讲“王在写诗”,与波德莱尔讲的“诗人是云中君王”有共同之处。

法国诗歌给我一个最深的印象是,法国诗歌特别注重生命主体的精神强度或灵魂的强度。因为中国古典诗不突出自我,不强调灵魂的王者形象,都是在讲述天人合一的思想,中间隐藏着比较淡薄的心想,但是法国诗歌中特别强调在被异化的、荒诞的世界里要突出生命的强度。

树才:张如凌在青年时代是个诗人,后来事业上有很大成就,现在又返回到诗歌现场,通过写作为中法诗歌交流做出巨大努力,所以张如凌观察中法诗歌应该有另外的视角和眼光。

张如凌:谢谢大家。今天有法国诗人在场显得非常热闹。从兰波写了“他者”,法国诗人就给全世界很多读者留下了“如何在自己的诗歌里写‘他者’”的感受。其实,我们中国人都说“诗歌是灵魂的心声”。可是,我们那些优秀的古典诗人,出于政治和时代的原因,不能把自己灵魂的心声“我”直接地反映出来,所以只能借助自然、借助山水,来映照他们心里的感受。

我是中国人,也是中国诗人,不过我是住在法国的中国诗人,所以我受到两种文化的影响,模糊了诗人的边界性。在我创作的诗歌里,我经常借助中国古典诗人来创作自己的作品。我也想像法国诗人一样多创作一些“他者”的感受,但在这方面我还在摸索与学习。在我的诗歌中,我还是直接在写自己的灵魂、自己的感受,希望将来我的诗歌创作在受到“他者”的影响下,会有一个飞跃。

树才:西渡有一本诗集翻译成法语在图书沙龙中展出,我参观图书沙龙时,出版社问我认识西渡吗?我说我认识,西渡有一本完整的诗集翻译成法文,现在在清华大学担任教授。有请西渡。

西渡:刚才塞尔日·佩现场作了一首精彩的诗,说要打碎镜子才能认识自我。所以,要认识自我首先需要一面镜子。塞尔日·佩对我而言就是我的一面镜子,而且我也不忍心打碎这面镜子。法语诗歌对中国新诗来说一直是一面非常重要的镜子,还有另一面镜子是英语诗歌。最早中国新诗之父——胡适就是受到英语诗歌的影响才开始创作白话诗的。胡适通过英语诗歌,在中国诗歌传统中发现了元稹、白居易等语言更简单、更通俗易懂的诗歌。废名在30年代,借助法语诗歌发现了晚唐的诗歌。在废名看来胡适认的新诗“祖宗”认错了,那不是新诗要走的路,新诗真正要走的路是李商隐、温庭筠、李贺等与法国象征主义更接近的诗歌。所以,我们总是通过“他者”发现我们的另一个自我、不同的自我。刚才臧棣提到他年轻时受到法国诗歌的影响,我也是一样,我们都深受法国诗歌的影响。马丁·海德格尔说“每一个人都有一首独一之诗、唯一之诗”。对我来说,我有两首诗,一首是我渴望写出来的诗,另一首是我不得不去写的诗。我渴望写出来的诗可能更接近法语诗歌,那首我不得不去写的诗更接近英语诗歌。

对于树才说的另一个话题“诗歌将拯救世界”,我不知道诗歌能不能拯救世界,对我自己来说诗歌一直意味着“拯救”。前天在思南书局,送给我们每个人一个镜框,镜框里有诗人的头像和诗。蓝蓝看了我镜框里的诗,问我:“你的诗为什么写得绝望?”其实我一直在与这种绝望的东西交战。王小妮有一句话:“不认识的就不想再认识了。”到我这个岁数,很多时候跟王小妮的话有相似的心境,即交流的愿望已经不是那么强烈了。作为个体的我失去了交流的愿望,但是我的诗依然有交流的愿望。所以,不是我把我带到这里,而是我的诗把我带到这里,带到了朋友的面前。所以,我感谢诗歌给我们带来的一种相遇,它让我们去克服个人的软弱,增强我们交流的愿望和希望。无论如何我感谢诗歌,谢谢大家。

树才:扎基·贝顿是黎巴嫩裔法籍作家,法国巴黎第一大学哲学博士,目前在浙江大学教授西方哲学。有请扎基·贝顿。

扎基·贝顿:“他者”,或者是“对他者的执著”是我最近一本书的主题,这是一本小说集,其中有一篇叫《不可见的器官》。“我”是“他者”,“他者”是“我”,怎么能够成为“我”?这是一个问题。在“我”和“他者”之间或许本来就先有“我”。对我来说,这个“我”也是内在的另外一个“我”。中国的诗歌对我触动最深的并不是遥不可及的、被审美化的内容,而是非常接近于我、接近于日常内在我的内容。与欧洲文化相比,中国文化带给我很多震撼,因为中国有很多东西是存在悖论的。我自己研究哲学发现,古希腊以来所有的欧洲诗歌、欧洲哲学,与其说与古希腊哲学更接近,不如说与中国最原始的哲学更接近,比如庄子哲学。西方的哲学线索是从亚里士多德延续下来的,知道亚里士多德、赫拉克利特的人很多,但是人们不知道赫拉克利特跟东方的思想更具关联性,所以亚里士多德就作为了西方哲学的一条主线。

树才:姜丹丹是《诗的复活》的译者,在北大读博士,毕业论文研究的是法国大诗人,也是瑞士人菲利普·雅各泰。我认识她很早,她现在是交大教授,获得过法国学术教育骑士棕榈勋章,这次很高兴丹丹能翻译西梅翁的诗集,有请丹丹。

姜丹丹:我今天非常荣幸参加中法诗歌交流活动。首先,关于“他者”这个问题,我想到的是法国当代大诗人伊夫·博纳富瓦对于爱的定义,从诗歌的角度而言“爱是听到他者的召唤”。中法一个世纪以来的诗歌交流,恰恰是听到“他者”的召唤,并且回应对方,才发生了真正的融合。这方面我想从汉语写诗的脉络来解释,曾经有留法的诗人,也有受到法国诗歌感召的诗人,这个脉络很长,从李金发、罗大冈等,到当代的树才老师、董强老师等,还有在座的各位诗人都承载了一种法语诗歌输入的印记与文化交融的印记。在法国方面,有亨利?米肖、雅各泰、保尔·克洛岱尔、维克多·谢阁兰等等一直到当代的众多诗人,其中最特别的是程抱一,他是两种文化的承载,除了研究汉学美学外也写诗。所以,在中法之间,一直有一个脉络围绕诗歌、文化之间的交流与融合不断发展,产生了像“混血”一般的一段历史结晶。在这个过程中,我特别关注各位诗人提及的道家思想在法国诗歌中的影响,尤其在二战之后,博纳富瓦等诗人都重新看见了道家思想。他们在阅读老子、庄子的文本当中深深领会出一种态度:倾听当下生活中自然的召唤或者广义的“他者”世界的声音,真正与万物的内在沟通,也聆听在这些声音中包含的寂静之音,看见光中包含的阴影,颂扬阴影。以上“在场”与“不在场”、显与隐、有与无之间的交互相生,恰恰是道家思想在法语诗歌接受中国影响的过程中,构成的一条非常独特的脉络。所以,西梅翁先生在诗集中所说的“乘风而行,御风而行”,非常有庄子式的召唤,以本真的方式去生活,做真正的诗歌。

西梅翁的诗集正是对我们当代的唤醒,他提到“活着,却失去‘感’的能力”的一种状态,提示我们以诗的方式去生活,唤醒真正感受生活的能力。正如经历过二战的保尔·艾吕雅所说“要充分地去生活,恰恰是一个诗的方式”。所以,这种生命的态度超越了中国和法国的门坎,诗歌就像真正有创造性的工作一样,让我们更好地、更充分地在有限的此生中去生活。雅各泰这代人非常的清醒,意识到生命的、语言的、图像的有限性。而西梅翁和安德烈·维尔泰没有如此彻底的怀疑,带着清醒的意识,非常乐观地吟唱。吟唱是诗歌最根本的态度,它不仅是抒情也是伦理的态度,即如何以诗的吟唱的方式在这个世界中生活。

树才:谢谢丹丹,我没想到丹丹已经成为了一个侃侃而谈的大教授,把整个诗学的感悟都告诉了大家。西梅翁先生非常认可她的感悟,只是有点遗憾,没有翻译成英文,所以很多外国朋友无法听懂。

大家在讨论中对于西梅翁的信念涉及比较少,也就是诗学随笔的题目“诗歌将拯救世界”。在论坛结束之前,我想请问一下西梅翁为什么要写这本书?为什么取这个题目?

让-皮埃尔·西梅翁:在回答树才先生的问题前,我想先对丹丹的分享做一两句回应。她非常灵慧,讲到我们这代法国诗人受到中国诗歌、中国诗性的影响。不仅是我,还有更早的雅各泰、维尔泰等,整整20年代到50年代出生的诗人,有一个诗学的信念,即诗歌是一种“在场”,将这种精神性的“在场”呈现在时间的当下、时间的瞬间。

现在我讲讲为什么要写这本书。这本书从“诗歌将拯救世界”这句话开始,在这之后我写了千万句话。如果只写第一句后面不再写下去,会引起很多误解。实际上,一首诗也好,一个诗人也好,怎么可能拯救什么呢?我讲的诗歌不是一首首具体的诗篇,也不是一个个具体的诗人,而是作为精神存在的诗歌。这个“诗歌”也许本来就存在于这些诗篇之前,是先于诗就存在的精神。同时,这个“诗歌”又是写下来的诗篇,因为在诗篇和诗人之间存在一个生活方式,诗人先如此生活,再通过写作将其变成真正的诗篇,是一种双向达成。“诗意的栖居”是我真正要讲的核心,前提当然要有诗歌,诗歌要与每个人的写作合在一起才行,即诗意存在本身与诗篇写作之间相合。不管是哪个国家、哪种语言、哪个诗人,一个诗歌确立的方式就是诗意的存在与诗篇的语言相结合,而绝对的诗性才是每一首诗歌真正的召唤或存在的理由。

我在诗歌中表达了我的一种担忧,现在世界正走向某种灾难,人越来越多地被占有,被权利的力量带走,具体的症状表现在金融、战争、掠夺等。如何避免这些灾难?我们必须反方向地接受和行动,这是诗歌真正要表达的。占有和权利必死,所以,我们必须寻找一个新的方向,让世界得以重生。这就是我在诗歌中最想要表达的本质内容,这种方式会拯救我们。如果有人说这是不可能的,那就是说“未来”是不可能的未来。

树才:感谢大家,我们的讨论就到这里。

赵丽宏:本次讨论水平非常高、非常有深度,对于中法诗歌之间的关系、创作,对当下、对未来、对自我、对“他者”很多问题,每个人都有独特的表达。谢谢大家,谢谢台上的诗人们。

(根据2024年12月3日“诗意天下和而不同”中法诗歌交流论坛速记稿整理)

(原文刊于《静·安》2025年春季号)

注:视频图片来自网络,如有侵权请联系删除

嘉宾简介

让-皮埃尔·西梅翁,1950年出生,法国诗人、小说家、剧作家和评论家。出版有十四部诗集、七部小说集和十六部剧作。现任加利马尔出版社诗集出版负责人、阿波利奈尔奖评委会主席。曾获斯特鲁加黄金国际艺术节花环奖(2024)、法国科学院奖(2022)、四川泸州1573国际诗歌奖(2021)等奖项。

塞尔日·佩,1950年出生,作家、诗人、视觉艺术家,国际行动诗创作领域中最具代表性的人物之一。出版的作品有《学习系鞋带的诗》《红色议程》《成都熊猫,与杜甫对话》等。曾获西内斯蒂卡诗歌奖(2022)、阿波利奈尔奖(2017)、法国国家诗歌大奖等奖项,被誉为“超现实主义学院”的“摄政王”。

张如凌,法籍华裔诗人,复旦大学及母校南京师范大学客座教授。在中法两国出版《寒夜的幻想》《放逐的灵魂》《灵魂的门,虚掩着》等八部双语诗集。2002年法国政府授予她法国国家功勋骑士勋章,并在2013年再次授予她法国国家功勋军官勋章。2022年,被图卢兹诗歌学院任命为首位且唯一的华裔终身院士。

扎基·贝顿,黎巴嫩裔法籍作家。出版三部诗集《从会考战场归来的战士》《时间沉睡的竞技园》《不停眨动的眼睛徒劳想要苏醒》。两部短篇小说集《流入其自身的瀑布》《隐形器官》,其中《隐形器官》由法国诺贝尔文学奖得主勒·克莱齐奥作序推荐。曾获得英国海伊文学节“贝鲁特39”文学奖。

臧棣,1964年生在北京,北京作家协会副主席。代表性诗集有《燕园纪事》《沸腾协会》《世界太古老,眼泪太年轻》《最美的梨花即将被写出》等。诗论集《非常诗道》《诗道鳟燕》等。曾获《南方文坛》杂志“2005年度批评家奖”、昌耀诗歌奖、屈原诗歌奖、鲁迅文学奖诗歌奖。

西渡,1967年生于浙江省浦江县,诗人、诗歌批评家,清华大学中文系教授。著有诗集《雪景中的柏拉图》《连心锁》《钟表店的记忆》等。诗论集《守望与倾听》《灵魂的未来》《读诗记》。诗歌批评专著《壮烈风景——骆一禾论、骆一禾海子比较论》。曾获刘丽安诗歌奖、《十月》文学奖散文奖、东荡子诗歌奖批评奖等。

蓝蓝,1967年生于山东烟台。出版汉语诗集十八部,其作品被翻译成英语、法语、俄语等多国语言,并在各种国际期刊上发表,翻译诗集在国外多地出版。曾获华语传媒大奖年度诗人奖、诗歌与人国际诗歌奖、全国优秀儿童文学奖等。被评为新世纪全国十佳青年女诗人,诗被卢浮宫博物馆的高级艺术计划收藏。

树才,原名陈树才,1965年生于浙江奉化,诗人、翻译家,文学博士。现就职于中国社会科学院外文所。著有《单独者》《春天没有方向》《去来》等诗集。译著有《勒韦尔迪诗选》《小王子》《雅姆诗选》等。曾获法国政府“文学艺术骑士”勋章、首届李叔同国际诗歌奖(组诗主奖)、陈子昂诗歌奖·翻译家奖等。

姜丹丹,博士,上海交通大学人文学院博士生导师,欧洲文化高等研究院研究员。上海翻译家协会会员,上海美术家协会会员,“轻与重”文丛主编。曾翻译出版译著《罗伯特·格里耶访谈录》《三岛由纪夫,或空的幻景》等十余种。曾获法兰西学院-路易·德·波利涅克王子基金会行政委员会科研奖(2020)、法国教育部学术棕榈骑士勋章(2015)等荣誉。

扫码关注我们

静安区作家协会

微信号|jaqzjxh

投稿邮箱:jaqzjxh@126.com

《静·安》新媒体编辑部

主编:殷健灵

执行主编:崖丽娟

编辑:陈晨 李亚君 姚静如