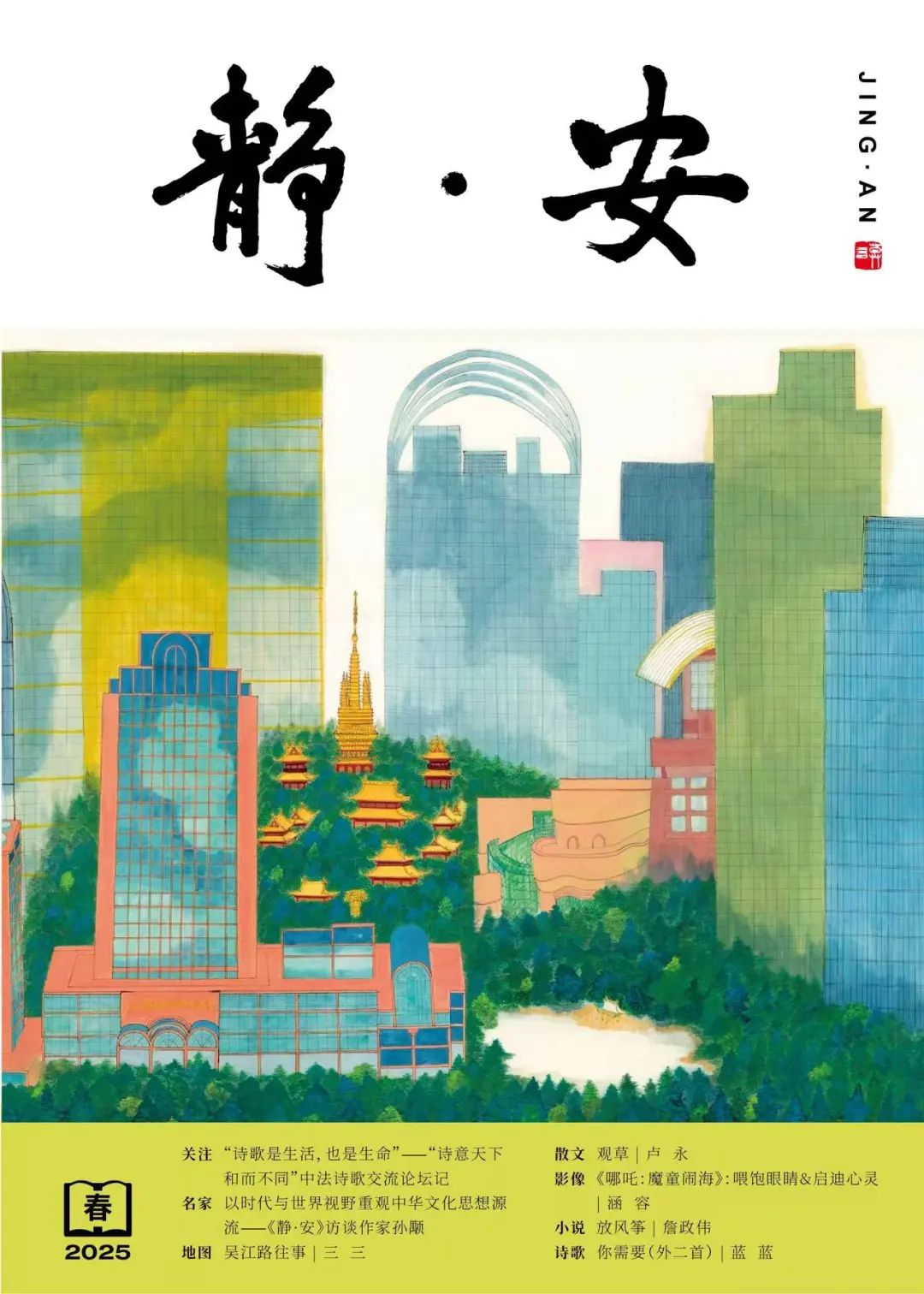

《静·安》创刊于2021年,季刊。静安区作家协会和静安区图书馆联合主办,由诺贝尔文学奖获得者莫言题写刊名。既有名家之作、经典回顾,也刊登会员的优秀作品,旨在将文学情怀与静安的城市抒写相结合,彰显静安更具鲜明个性的文化软实力。

吴江路往事

文/三 三

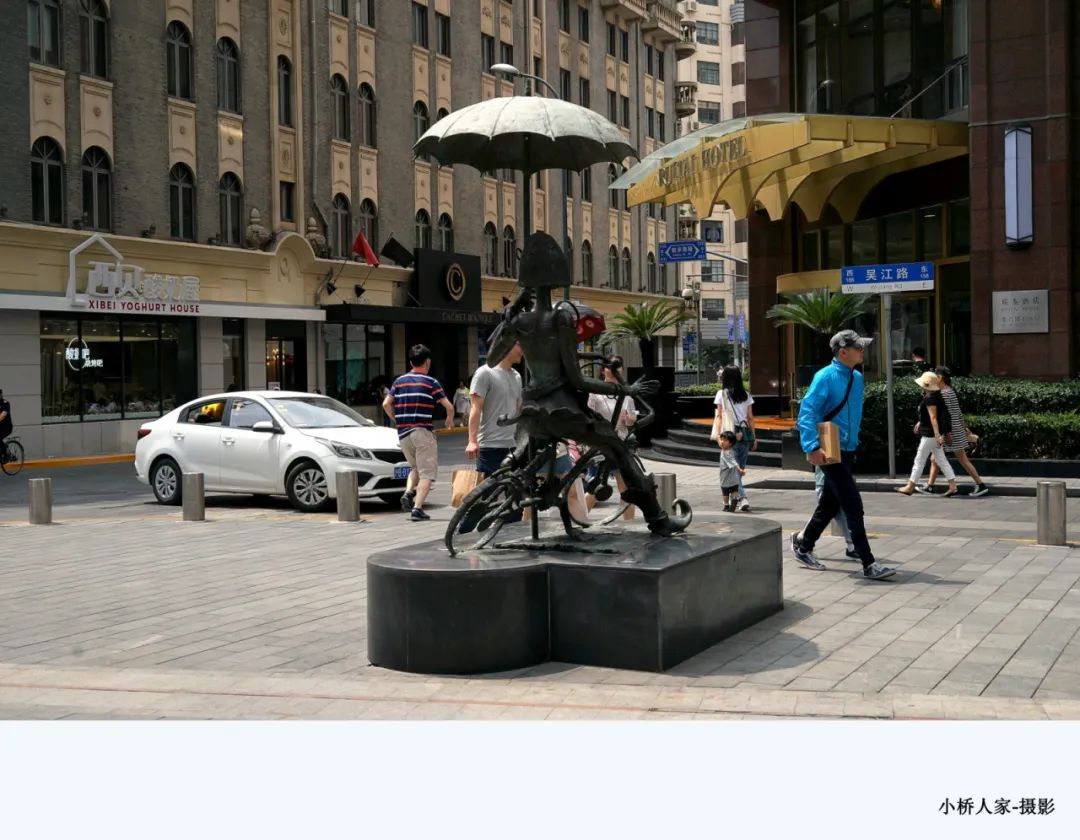

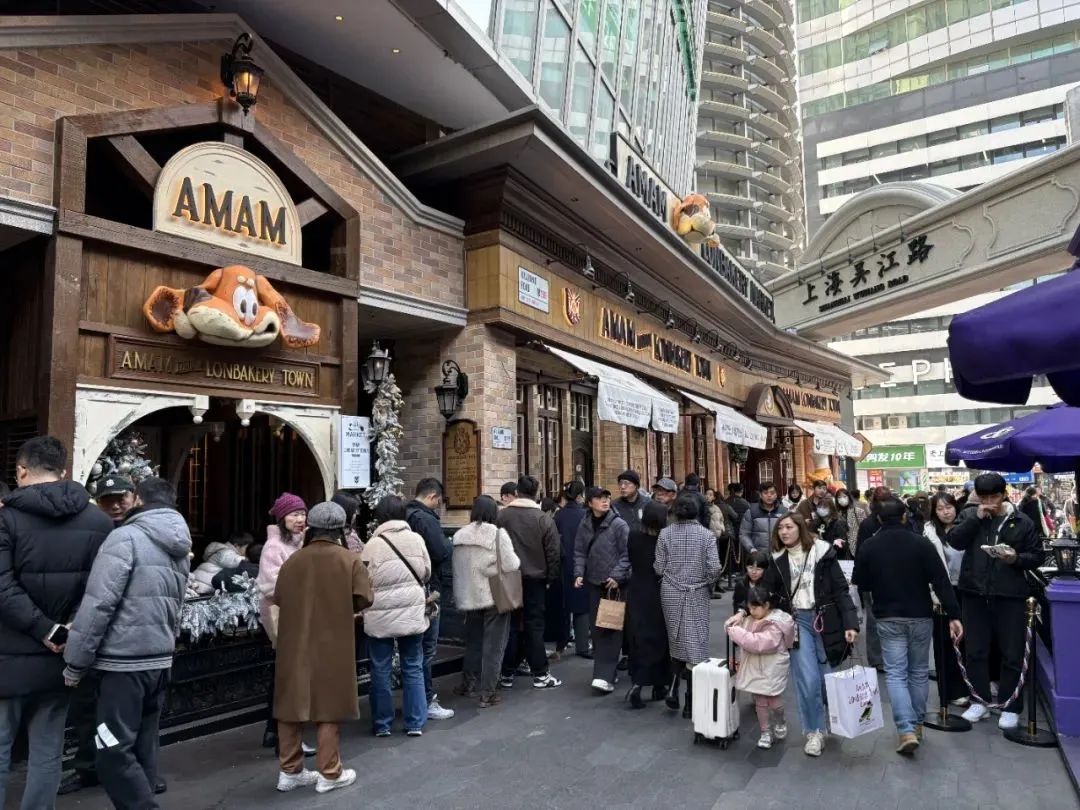

编者按:作为上海最具代表性的市井符号之一,吴江路承载着这座城市的烟火气与时代脉搏。这条全长仅200余米的小街,自上世纪30年代起便以“斜桥弄”之名萌芽,因跨东芦浦的“斜桥”得名,后于1943年更名吴江路,逐渐从一条服务于南京西路商圈的“后街”蜕变为沪上美食与文化的标志性街区。吴江路的变迁折射出上海城市更新的缩影。

本期《静·安》刊发作家三三的散文《吴江路往事》,在个人记忆中折射城市变迁。时间之河汹涌澎湃,过去、现在、未来呼啸而过。小街的存续与焕新,是城市记忆的延续。历史的烟火气与未来的可能性在此碰撞,每一个街角都在讲述着属于自己的上海故事。

一

很多年后,我又回到吴江路。

那晚与朋友相聚,喝了点红酒。虽不至于醉,但因为过敏体质,后半场便开始注意力涣散,几乎要掉进困意的渊潭之中。朋友们的对话,像火柴一样,在耳边不确定地反复擦亮。赶在酒馆打烊前,我们走到户外,我才慢慢醒过来。春节将至,路上行人不多,闹市的灯光似一种寥落的心迹。由于就在附近,我打算骑车去吴江路一探。说与朋友,她感叹说,这条路变化很大。朋友比我稍年长些,拥有更多时间来见证城市的面目。所以我想,“吴江路”对她而言会承载更复杂的记忆。在那样的时刻,我们面面相觑,各自手握着大量碎片——关于一条路,关于我们与它相关的往事,关于那些一去不复返的生活。

顾虑醉驾,我最终乘了一站地铁。出站时,看见当日的月相:下弦月。它看起来很远,像一粒童年时代就丢失的纽扣,懒散地漂浮在藏青的水面上。近来读经,有个叫“标月指”的概念很有意思。大致是说,人们常常只看见那一枚标向月亮的手指,而忽略了月亮本身。禅宗以月喻真理,而用以传示真理的语言、行为等一切表达方式,都是标月之指。可在这样一个具体的情境中,岂止手指,太多因素(光污染、气候、钟点、心情等)都影响着月亮在我们眼中的模样。既然如此,不如随心所欲,就把它视作吴江路的月亮吧。

我即是怀着这样混乱的心绪来到了吴江路。十点多,依然有几家奶茶店开着,外卖骑士匆匆从柜台上领取货物。转一个弯,“上海吴江路”五个大字赫然在目。下面是英文,黄色的灯光将它们打得锃亮。我曾对吴江路非常熟悉,日日从中走过,却几乎没注意过这样一个门头。这就是吴江路的起点,站在这里,我忽然有一种异样的感觉。时间之河的汹涌程度并不亚于庞贝的火山岩浆,许多往日的事物沉到河底,因消失而变得清晰、确凿。

向对面张望,隔着一条茂名北路,那家丝芙兰旗舰店还没有熄灯。它开业很多年了,以前逢朋友生日,我总会去那里挑选礼物。但在吴江路上,像丝芙兰那样的老店早已屈指可数。与十年前相比,吴江路的店铺几乎被重置了一番。沿路往东走一些,四季坊门前已有蛇年的新布景。一个红色的小展厅,四面通风,角落用仿罗马立柱撑起。外观饰有牡丹,以及一条白底绿纹的蛇,看上去无毒,仿佛生来就是为了纵身花海。上一回对吴江路的布景有印象,还是2023年的春节。当时是兔年,有意思的事,恐怖谷效应在兔子身上尤其强烈。兔子的牙齿稍设计得偏差,就显得很古怪。我特意拍照给朋友看,朋友说,反正很快都会换掉的。是啊,甚至在路人真正注意到它们之前,街景就已经悄悄变化了。

二

吴江路西起茂名北路,东至南京西路与青海路的交叉口。短短一段步行街,全长不足六百米,与“吴江”这苏南辖区的细致风貌亦有暗合。吴江路的历史,可以追溯到清朝光绪年间。1894年的《公共租界工部局》记载,吴江路初名“斜桥路”,是静安寺路(近南京西路)南侧的一条小型碎石子路。当年石门路未成,其所在地原是苏州河的一段支流石家浜。河浜上架起一座小桥,因其与河并非垂直,而是有一定的倾斜度,所以也被居民们称为斜桥。此桥与当时的碎石子路相连,便赋予了路“斜桥”的名字。

20世纪上半叶,斜桥路变迁不断。原本它是一条比今天更短的路,西边不过到同孚路(今石门一路),向西延伸后才至泰兴路,后又慢慢到茂名北路。静安历来是上海的繁华所在,夏日夜晚,沿河散步的情侣们栖止在斜桥路上,愿誓言随桥下河水一起流向永恒。其中不乏侨民,他们将斜桥路昵称为“LoveLane”(“爱情路”)。30年代中期,“LoveLane”被取了谐音“纳物巷”,用来给原斜桥路命名。因“斜桥路”已被更名,也因为上海不止一处“斜桥”(另一处位于南市区,我儿时学游泳便是取的“斜桥游泳馆”),到了40年代初,这条小路正式定名为“吴江路”。

吴江路在广大上海市民心中占有一席之地,则要到80年代以后,且已是以美食之名。一些老上海人至今记得,那些年特意坐41路下来,到吴江路买一副实惠的鸡蛋饼,或是转到弄堂深处吃一碗柴爿馄饨。吴江路上也有几家正规营业的店,但人们的趣味更多聚集在那些流动摊位上。尽管有时买到一半,一声“检查团来了”就能把生意搅黄。小贩们推着车,一溜烟逃窜去了。

我第一次听说吴江路,是刚念小学的那几年(90年代后期)。由于父母工作繁忙,节假日与寒暑假,我几乎都在外婆家度过。外婆家在大东门,由于两位外祖身体都不太好,散步往往也走不远。记忆中只有频繁穿越四牌楼路的影像,到城隍庙或者方浜路去看一看。母亲大约出于亏欠,极偶尔会带我去稍远一些的地方逛街,吴江路即是其中之一。那时,吴江路已经是声名远扬的小吃街。出发之前,外婆给我科普了一番。她自己平时很少出门,却说得栩栩如生,我很好奇这条路是以什么样的方式钻进她脑中的。不知为什么,那天我们走得迟了。坐公交到吴江路,将近晚七点。天黑已久,光线多仰赖于那些橙色的路灯。路上的人并不多,至少和我想象的庙会式的热闹完全不同。一些小餐馆依然开张,老板娘倚靠着门,默默抽着烟。那种少年时代很熟悉的感受,再度降临到我身上——它湿漉漉的,像肢体中渐渐灌满灰色的液体;它隐约地指向时间,是一种关于结束的时刻终究会到来的预知。

根据外婆的说法,吴江路的生煎很有名。但在那天夜晚,我几乎没注意到什么生煎店。来回逛两圈,时间愈晚,那些可以坐下认真吃饭的店铺都已泄了气,我感到索然无味。最后,母亲给我买了一个梅花糕。咬开它,滚烫的豆沙滴下来,在我手上留下深红的痕迹——这样一种表面上看起来并不愉快的烫伤,反而使我更恒久地记住了那个瞬间:那些糕点上的红绿丝,那一道穿破夜色黏稠的甜,以及这条路昏昏欲睡时的气息。

我们早就习惯了上海日新月异的面貌。在迅速的消逝与翻新过程中,我常感到自己就像一颗细小的流星。不过,当时还没有人想到,吴江路很快就会有新的改建。

三

我到吴江路附近上班,是2014年的事。在六年后的一篇小说的开头,我写到那一年的春天,“室内闷热难忍,办公室的落地窗不时凝结水雾。刮开雾层,可望见对面四季酒店顶楼的游泳池。偶尔有人从水里钻出来,往泳池边坐一下午,落落寡欢的样貌。”实际上,未写出的办公楼另一侧,就是熙熙攘攘的吴江路。

那时我大学毕业不久,在一家律师事务所上班。一切从最基础的开始,但每天都很有干劲——与其说是对事业的野心,不如说是对一段离校后的新人生的探索欲。律所在旺旺大厦里,楼顶有一个巨大的旺仔贴像。顶楼是一个很神秘的地方,叫白马会所。当时还没有出名(当然也还没有倒闭),只是坐电梯时,经常会撞见许多打扮考究的男孩。这是女同事们的期待之一。另一则值得期待的,就是中午觅食之处。南京西路附近,物价偏高。餐饮多适合聚餐,简餐的相对少一些。于是,我们选午餐的范围基本划定在吴江路上。

那几年,对面的太古汇还没有开,吴江路独占了人流。前有四季坊,后有湟普汇,中间还有一间间引人排队的小铺子。过去的吴江路与之相比,更像一道水中的倒影,微微翕动吐出模糊的水沫。不过,很多旧日碎片,是到那时才凑齐的。比如我一直以为外婆说的“生煎很有名”指吴江路是一条专卖生煎的街,就像云南路的牛羊肉火锅,或是寿宁路的小龙虾。但成为吴江路的常客以后,才知道是特指小杨生煎。据说,老板娘原先是吴江路上卖袜子的摊贩。1994年,支起炉子做生煎生意,以生煎个头大为卖点,逐渐成为吴江路上的传奇。若是写成书,也是另一种上海的“繁花”。在拥有了诸多分店以后,小杨生煎依然保留着吴江路上最初的门店。直到去年,因经营策略调整,那家家喻户晓的吴江路分店选择闭店。为此,小杨生煎还特意发了公众号,感谢各位老顾客的惦念。

在律所上班时,我最常去的店铺是靠近茂名北路一侧的家有好面。那时生活相对松弛,同事之间经常开玩笑。我们用谐音梗把它叫作“加油好面”,临中午,便说要去那里加一加油。我至今记得,当时最喜欢的老火煨鸭面卖31元。后来,四季坊又开了一家和府捞面,如食堂点餐可自由搭配,营业模式更新颖一些。我们便更多转移到了和府捞面。前些年回吴江路,忽然发现,家有好面早就关门许久,颇感怆然。

吴江路上的店铺,都有各自的命运。或赚了一笔快钱走了,或因租金原因被迫迁址。传说过去有一家叫“东方快车小食”的餐饮店,专做中午的家常菜便当。其中的红烧狮子头广受追捧,但深谙商业之道的老板不仅没发力推荐红烧狮子头,反而限定每天只做200份,一举令狮子头更加炙手可热,成为一时传说。这家店很有趣,招牌是黑底红字配花体英文,这样的招牌颇有异域风情。它的店名细思也别出心裁,为什么叫东方快车呢,难道与阿加莎·克里斯蒂的小说有关?电影《东方快车谋杀案》(1974年版)是80年代引进中国的,最早由上海青年话剧艺术中心配音制作,或许是老板过去偏爱的影片吧。原吴江路拆迁以后,“东方快车小食”搬到了南京西路上的818广场底下,但没做多久,就消失无踪了。

四

我几乎可以凭梦境回到十年前吴江路。开头是大鼓米线,接着快乐柠檬、COCO奶茶、红宝石一间间店铺排开。红宝石对面,有一家一风堂的拉面。有一回,定了下班以后去日本,便是在一风堂匆匆吃了晚餐。地理空间与记忆中的生活琐事相互缠绕,唯有梦境可以承载这错综复杂的关系。

只是有一天,或许是加班晚回家的日子,我一个人穿过深夜冷清的吴江路,忽然感受到了不同时空的重叠——整座城市的结构已发生巨大变化,而它正通过一条熟悉的小路来呈现。我想到在这些商场的地下,现代化的干净、整齐的秩序依然在延伸。门店积极营业,到了饭点,一群上班的人争先前去麻辣烫店占座。而在更深处,地铁抑制着自身的轰鸣,穿梭在坚硬的黑暗之中。想到这里,仿佛一个习惯于城市节奏的人忽然跳出了惯性,我顿时大受震撼。一切都变了,忒休斯之船不停地重铸,一个世界怎么能和另一个世界相比呢?同样地,我们怎么能将如今的吴江路去和过去的吴江路作对比呢?那些投向时间本身的感慨,如果添附到今天的吴江路之上,其实并不公正。而在那些恢弘的变化之间,所有的人与事物,都不过是一种时间现象。在那一瞬间,我在吴江路度过的大量时间围拢过来,我感到自己与吴江路真正发生了关联。

而作为“大张园”概念下的一条小路,吴江路也与附近的环境发生着强烈的关联。百余年前,这里曾有不少花园,著名的盛宣怀公馆也设立在附近。传闻1902年,霍元甲到张园来,欲与吹嘘自己“天下无敌”的西洋大力士比武,当时的上海市民们就是穿过吴江路(当时为“斜桥路”)去看热闹的。如今上海电视台所在的位置,当年是“英国乡村俱乐部”,想必英国人悠闲的步伐也曾在吴江路上留下回响。我们即如此追寻与历史的联结,它像通灵一样降落到我们身上,使一条路、一个街区乃至一座城市在时间中以更丰富的面目被人们看见。

今天,我们在鹅岛喝着精酿,眺望着12、13号线出口处人潮涌动,这种感受,同样也将在未来的某个时刻被未来的人所捕捉到。到那时,吴江路会有什么样的面貌?而生活在未来的人,又会如何看待我们?如此想来,便也不只是为过去的繁荣而嗟叹了。

(原文刊于《静·安》2025年春季号)

注:图片来自网络,如有侵权请联系删除

作者简介

三三,1991年出生,毕业于中国人民大学创造性写作专业。作品发表于多家刊物,多有选载。曾获第二届“钟山之星”年度青年佳作奖、2021年度青花郎?人民文学奖新人奖、第七届郁达夫小说奖短篇小说奖、首届《静·安》文学奖、红棉文学奖小说主奖、第十九届《中篇小说选刊》双年奖、第六届“钟山之星”年度青年作家等奖项,入选王蒙青年作家支持计划·年度特选作家(2022—2023)等。曾入围小说学会排行榜、收获排行榜等文学榜单,著有短篇小说集《晚春》《山顶上是海》《俄罗斯套娃》《离魂记》等四部。

扫码关注我们

静安区作家协会

微信号|jaqzjxh

投稿邮箱:jaqzjxh@126.com

《静·安》新媒体编辑部

主编:殷健灵

执行主编:崖丽娟

编辑:陈晨 李亚君 姚静如