《静·安》创刊于2021年,季刊。静安区作家协会和静安区图书馆联合主办,由诺贝尔文学奖获得者莫言题写刊名。既有名家之作、经典回顾,也刊登会员的优秀作品,旨在将文学情怀与静安的城市抒写相结合,彰显静安更具鲜明个性的文化软实力。

静 安

认识一棵树

图 文/姚育明

上班时在巨鹿路上来来回回地走了二十多年,那时两侧的路不太平整,可我的心情还是比较美好,但美好管美好,也没到许多文章写的那样,感到那条路有多么惊艳,也体悟不到它为旧日之梦与现代风情提供的什么心理满足。或许我身上乡气太足洋气不易上身的缘故吧?

过去的同事金宇澄曾对我说,想画巨鹿路两旁的人行道变成转送带,人在上面不用走,还想在巨鹿路上架一座天桥,天桥上走着的是马不是人,人行道上走来走去的也是马。我对运送带似乎没多少憧憬,因为地铁站、高架桥已经有这样的装置了,将来马路上出现这样的新事物完全有这个可能,再说人长着脚走点路也是应该的,但他对于马的设想还是让人感到了新鲜。后来他果然画出了那些自由自在的作为都市主角的马。当大家都在夸奖这些新构思时,我发现衬托马的依然是梧桐树。画家陈钧德老师不知画了多少上海的梧桐树,他酷爱这种树木,称它们为城市的精灵,我的朋友水彩画家张寿椿同样画过不少梧桐树,巨鹿路上的这些树都入过他们的法眼。

我自己在这条路上走时,也拍过不少梧桐树的照片。没想到的是,这些年令我对巨鹿路念念不忘的竟然不是梧桐树,而是另一棵大树,它位于820号景华新村大门左侧,初次见到它,我就被惊住了。它多么像槐树呀,或者它就是槐树?上海长得粗大的街树并不稀奇,我也算见过一些,稀奇的是它的下端,竟然是一大堆突起的疙瘩,凹凹凸凸,互相叠加,最终纠缠成一个奇特的大块面,连同树身,目测合围有三米左右吧?多么雄壮、丰满、厚实、硬邦邦的树瘤啊。猛一看,这棵裂了许多沟纹的树身黑乎乎的,这堆疙瘩却显得浅亮,绿叶是对生狭长的,枝条伸展,大大咧咧,仿佛风吹过都能拉出狭条气流,相信大风来时这里一定是随意吟唱的氛围。站在树下,空气特别新鲜,好像它长错了地方,我也站错了地方,这种感觉应该在山野中才显得自然,而不是曾经法租界的巨鹿路上。与其说它被法国梧桐埋没了不如说它被法国梧桐烘托了,法国梧桐的洋气和它的土气相互映照,这种映照显出了一种奇异的自在,这种自在以它自身的高大坦然地昭示了。头一回急切地想知道这棵陌生的树姓甚名谁,可惜问了好几个人,包括门卫,都叫不出它的名字。

景华新村非常有名,是巨鹿路上著名的住宅之一,不知有多少文章写到它,原主人周汀云建造周家花园的缘起、建筑风格,以及居住于此的各界名人等等,偏偏没人介绍门侧这棵树。我感到困惑,没有人发现它的独特吗?国画家朱屺瞻老先生不是曾居于景华新村吗?他不会视而不见吧?也不知他画没画过这棵树?

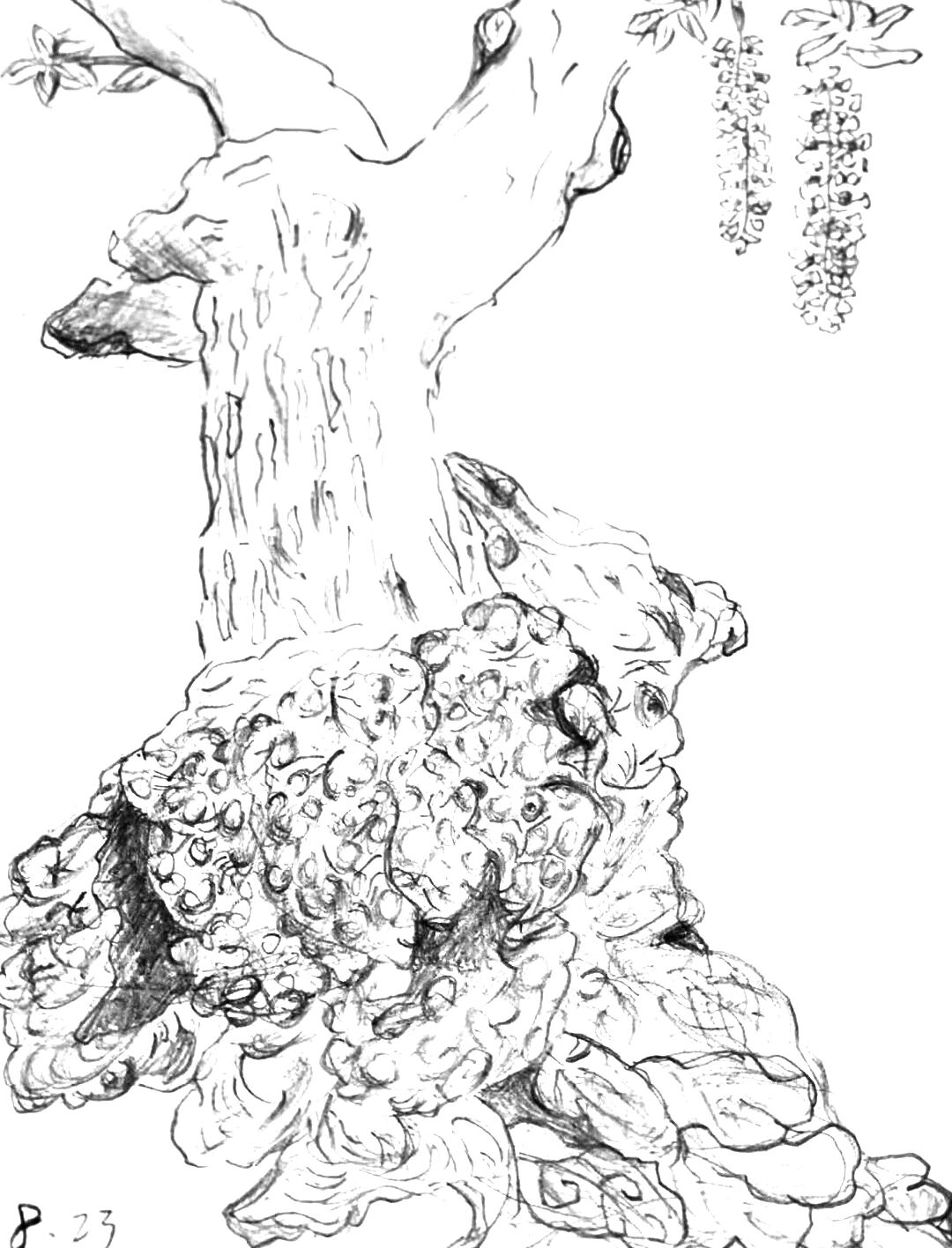

自从遇到这棵老树,我就牵挂上了,不止一次地走过去看它,退休后也多次借机会赶过去看它,我甚至带了画本去画它,第一次是站在西侧画,后两次是拎了帆布小折叠椅,坐在东侧画。画很拙劣,就是小学生般地用铅笔一笔一划地描摹,然而每次画总能吸引几个路人停足观看,多数人都表现了善意:画得很像嗳,看得我也想画了。或者:蛮好蛮好,人有点兴趣爱好是好事情。一个民工模样的人则说:像是有点像,但你觉得它好看吗?这个根就是病态,长在人脖子上试试,一堆肿瘤,要多难看有多难看。边上一个同伴就反驳他:这不是病,这叫古老,古老就是艺术,这你还不懂?!还有一个妇女说,你这个本子太小了,这么大的树根怎么画得下,要换一张大纸。一个骑自行车的男人则刹车撑住脚说:做啥不去襄阳公园画?那里树多,各式各样,空气又好,在这里还要闻尾气。只有一个先生过来认真地看了看:不错不错,好好画。他的眼神以及语气使我认为遇到行家了,马上渴望地说:老师是画家吗?教教我。他说我和画画工作是有点关系,那不重要,重要的是你自己想怎么画,不必考虑过多的素描关系,就照你心里的感觉画就行。我很欢喜,没有老树我听不到陌生人说这些有趣的话语。

作者绘

我的绘画本上记有日期,2019年5月24日,这棵好看的硬朗大树已在绿叶间垂下了一串串白色泛绿的花蕊,能闻到一股清香。(同年8月23日的绘画本上,我还是画出了一串串花穗,可见开花时间之长)这个新景象唤起了我记忆中的槐树模样,小时候我家邻居是个山东大娘,她摘采槐树上的花揉在面饼中,我还分吃过一块,很特殊的吃口。那时候只记得槐树开花也是一串串的,但没认真观察过细节,何况槐树分类颇多,国槐洋槐刺槐什么的,我根本搞不清楚。

有一次画它时阳光有些热力,我额上不断地渗出汗来,擦湿的餐巾纸在手中越攒越多,更要命的是我不但流汗,还不停地流鼻涕打喷嚏,难道花粉过敏了?四处看,终于发现景华新村弄堂口有一个奇怪的装置,半米高,铁质模样,斑斑驳驳的红褐色,头上还拗着弯,会不会是一个复古的垃圾桶呢?走过去才发现是个古朴的消防栓,是30年代周家花园建造时一起设置的。

这时从弄堂里走出一个男人,他对我笑了笑,说这棵树比法国梧桐好看,值得画。我一下来了兴趣,问他这是棵什么树,是不是槐树的一种?他有些不确定地说:好像不是。我爷(沪语爸爸之意)以前讲过,但我忘了,好像叫六月雪。我又细细看了下树花:哦,是有些像雪,但听名字应该是六月份才开花吧?现在才五月啊?我都被它们搞得花粉过敏了。

男人说:你搞错了,是空气中的法国梧桐果的飞絮,每年四五月,许多人不是眼泪就是鼻涕,喷嚏打不停。

哦,原来如此。从审美上说,我一直喜欢法国梧桐,无论它是绿叶遮蔽还是裸露树枝,都非常美。早先法国梧桐树上被我们称为痒辣子的刺毛虫令人害怕,近些年被人工消灭得几近绝迹了,但法国梧桐还有个缺陷目前仍未解决,那就是它们的果子为繁殖而扬起的飞絮,这是许多人的过敏源,即便这样,人们还是不停地赞美法国梧桐。只有这个男人对法国梧桐不屑,他甚至说:什么法国梧桐,明明梧桐是中国云南的树种,给外国人拿出去弄了弄,再种回来就变成法国梧桐了。管它叫什么名字,也比不上这个本地树好看。

他说得这么肯定,应该是据于事实吧?可看上去他的岁数也只是比我略大一些,不可能亲见。他又信誓旦旦地说:我爷是亲眼看到的。他讲的,最早这条路上全是这种本地树,中国味道不要太足哦。

他的眼光又看向这棵大树,继续说道:还是六月雪好看,像一把大伞。第一次听到有人说法国梧桐不如本地树好看,也是新鲜。我附和道:是很耐看,只是单单一棵有点那个。他用脚指着门口右侧说:本来这里也有一棵,差不多大,被大卡车撞坏死掉了。我问那为什么巨鹿路上只剩这一棵了呢?他说车子撞坏的,病死的,一棵棵都没了。这棵运道好,活下来了,足有百年了,也是老树了。

我用专门识别草木的软件来辨别这棵老树,给出的结论莫衷一是,什么苍术、核桃楸、人面子等,甚至有一次说是垂柳,别的不说,垂柳我还是认识的。所以查了好一阵也不知道它的真名。

隔了两年,也就是2021年3月23日,我又来画它,顺便又问问路过停顿的人,结果照例没人知道。我画了几笔,突然没了耐心,只画了个大概的外貌,树瘤像一堆莫名的垃圾堆积其上,但树上蹿出的嫩枝特征却被我抓住了,它真实地记录了老树春天的萌芽状态。之后我再也没有见它,可心里还是经常浮现出那一大堆瘤子的样子,还不时思索它的形成原因,它为什么会有如此巨大的疙瘩呢?是露在外面的树根伸展不开,被路石挤压憋屈成团状吗?或者是受到什么严重的虫害,痊愈后增生留下的瘤状组织?抑或同样被车撞过,在自我修复后形成了良性树瘤?不知它究竟经历了怎样的伤害才活成了今天的模样?

巨鹿路820号新村之所以冠名景华,概因风景好,但为什么没人用文字赞美这棵老树呢?也许它不秀丽,但壮美啊,它的树瘤是多么有气势啊。许多人到巨鹿路来寻找原装的法租界风情,我却通过这棵默默的老树越过了法租界的年代,看到了行道树的变迁,感受到这棵本土老树是怎样熬过了磨难,它用巨大的伤疤装饰了自己。

这么多年过去了,它已成为了我一个朋友,却还是个无名氏。2024年冬天,因为怀旧,去愚园路上走了走,不料却发现了十几棵树,与这棵老树长得相像,根部也是有着各式各样的疙瘩,只是体积没有巨鹿路上的那棵粗大。

后来,又在乌鲁木齐北路上看到一棵同样的树,和巨鹿路上的光景一样,前后左右全是法国梧桐,就它独一棵立在那里,根部同样的累累树瘤,有意思的是它其中一颗树瘤被人锯开了,好像谁产生了更大的好奇,要剖开看看里面到底藏有什么?我摸了摸这个截断面,感到说不出的亲切,也感受到无比的平和,像一种禅定,任人怎样解读,它都袒露着最平常的木质,无有惊吓,甚至没有疼痛。这是一块健康的颜色干净的截断面。

终于遇到一位懂树的陕西人,向他形容这棵老树,没等我说完,他就斩钉截铁地说了两个字,根据发音,我去网上查“马柳”,却没查到。猜测加不断地搜查,终于搞清了,原来它不是“马柳”,而是“麻柳”,它是枫杨的别名。

然而,我丈夫一口咬定它们是槐树而非麻柳,理由仅是“我认识它们”。我想到网上找出图片来说服他,却发现,同样的树貌,解说却不相同,网上看得越多越是糊涂。丈夫见我对巨鹿路这棵疙瘩老树耿耿于怀便说道:这好办,到明年春天你再去看它开的花就分清了,我帮你一起看,虽然两种树的花都垂下来,但花型不一样。

碰巧的是,我搬到的新家窗外也有一棵和巨鹿路这棵老树相似的大树,四月中旬它就完整地展示了全树样貌,绿叶间垂挂下一串串绿色的小翅果,这些花穗在风中微微摆动,像舞女裙上的一缕缕流苏,看上去很柔软、细滑,平添了舒心的浪漫。我努力搜索记忆,似乎那棵老树也是这样的花穗?只是过去我总盯着树根的瘤疙瘩看,并不多花时间抬头观赏那些新鲜的树花,我拍下了花穗请教了软件花伴侣,结论是枫杨树。

我松了口气,也许巨鹿路这棵老树认祖归宗的时间即将来到。5月8日这天,在暴雨即将到来之际,我特地走过去看这棵老树,数年过去了,它还是过去的形状,真正的枝繁叶茂,奇怪的是底部的一大堆疙瘩似乎抬高了位置,像掀起的浪花突然凝固了一样,我量了一下,高度竟然到我下巴处了,几年就长这么快了?愣了几秒突然明白,是我老了,腰背弯了,骨头缩了,我变矮后目光自然就向上了。还有,我没想到的是如此粗壮高大的树竟然没有开花,更意外的是过去我没有发现在它不远处,有一棵和它长相一样的小树却垂挂下无数的淡绿色花穗,生气勃勃中露着几份俏丽。当我往常熟路方向返回时,竟然看到了十几棵与它一样的枫杨树,它们有的开花有的没开,可过去,我竟然没有发现,连那个景华新村的男人也没有看见,难道当年它们都有隐身术吗?说来说去也是我的粗心,当时我的视野把这棵疙瘩老树放大了,遮蔽了近旁的同类树。愧疚之余我意识到,是这堆巨大的树疙瘩把我摄住了,它的能量太大了!

而现在,无论大枫杨、小枫杨,开花的、不开花的,有伤疤的无伤疤的,它们浑然一体了。是的,我已经可以肯定它是枫杨了,这个认证足足花了我六年多的时间。因为阴天光线的关系,我第一次发现树的下端颜色暗了,而高高的树杈却像画家强调出来的那样,枝杈从暗色中伸向发亮的上方,头顶的空间给了它充足发展的自由,伸展的力量正在发光。啊,我看到了以前没注意的另一种美。不知不觉中才发现细雨已下上了,我的头发和脸都湿漉漉的了,按照天气预报,接下来必定是中雨、大雨、暴雨。我匆匆加快了回家的步伐,虽然没有看到老树的开花,可有一股说不出的释然。我还会来,一年一度的花期是多么值得我再次来欣赏呀。

(原文刊于《静·安》2025年秋季号)

责任编辑:路明

作者简介

姚育明,中国作家协会会员。出版《酬爱》等书藉九本。参与中央电视台《西游记》动画片剧本组创作,独自执笔完成三集,已拍摄成片。独自执笔或与凌纾合作完成《母鸡搬家》等动画片剧本五部,都已拍摄成片。

扫码关注我们

静安区作家协会

微信号|jaqzjxh

投稿邮箱:jaqzjxh@126.com

《静·安》新媒体编辑部

主编:殷健灵

执行主编:崖丽娟

编辑:陈晨 李亚君 于洁